大学院工学研究科生体機能化学講座

教 授 國武 豊喜

教 授 國武 豊喜

- 生命の最小単位である細胞は,核やミトコンドリアなど,多数の細胞小器官から成り立っています。これらの細胞小器官は,数多くの蛋白質,核酸,多糖や生体膜などの生体高分子が集合してできた,ナノメートルレベルの分子組織体です。その中で各々の構成因子がチームワークを発揮する結果,はじめて生命に特有の高度な化学現象が生まれます。

それでは,なぜこのような生体高分子の分子集合組織が,自発的に形成されるのでしょうか。この答えは,生体分子が"自己組織性"を持つようにデザインされており,分子どうしがお互いを認識することができるためです。このような分子認識や自己組織化の機構を分子レベルで理解すること,さらにその原理を工学的に応用して,自己組織性のある人工の新物質を開発することは,21世紀の化学であるナノテクノロジーにとってもっとも重要なテーマのひとつです。

わたしたちの研究室では,このように生体に学んだ分子認識や自己組織性を,人工の有機分子,無機分子,高分子あるいは生体高分子を素材として実現するための分子デザイン法を開発してきました。また,このように自己組織的に得られるナノ組織体の構造や機能を明らかにして,「生体に学び、生体を越える」革新的なナノマテリアルを創成する研究に取り組んでいます。以下に,いくつかの例を紹介します。

- 合成二分子膜

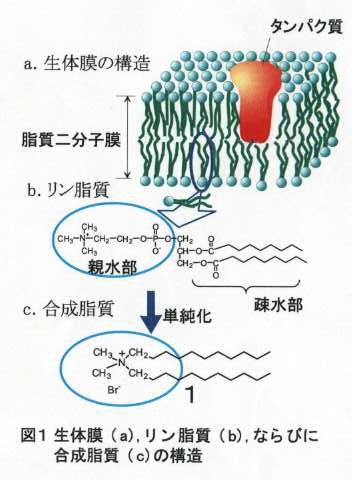

- 生体膜は,脂質二分子膜と種々の蛋白質から構成されています。このうち二分子膜は,水と油の両方になじむ性質(両親媒性)をもつ生体脂質が,水中で親水性部分を表に,親油性(疎水性)の部分を内側にむけて自己組織化した,分子2層の厚みからなる超薄膜です(図1a)。代表的な生体脂質としてリン脂質があげられますが,この分子は図1bに示すように,荷電をもつ親水基と二本の炭化水素鎖から成る疎水部を有しています。このような生体膜の形成は,1970年代半ばまで生体系に固有の現象と考えられてきました。

私たちは,リン脂質の化学構造を単純化した人工両親媒性化合物1について,その水中における振る舞いを電子顕微鏡により調べたところ,人工分子であるにもかかわらず二分子膜を形成することを明らかにしました(合成二分子膜)。即ち二分子膜の形成は,二次元的に配列する能力を備えた両親媒性化合物から普遍的に認められる物理化学的現象であり,この合成二分子膜の発見は,世界に先駆けて分子組織化学の分野を切り拓くものとなりました。

その後数百に及ぶ二分子膜形成化合物を合成して世に送り出すとともに,その特性を生化学、材料化学などの様々な分野に応用・展開してきました。界面での分子認識と二次元分子格子の形成分子の組織化を水―空気の二次元界面で行えば,二次元の分子パターン(図2)ができることを,最先端技術である原子間力顕微鏡によって明らかにしました。このように,分子と分子の相互作用を厳密にコントロールすることによって,分子組織の構造を任意にデザインすることができ,分子建築学ともいえる学問分野がひらけつつあります。

ナノメートルの厚みで金属酸化物薄膜を作る酸化チタンに代表される金属酸化物は,光エネルギーで駆動する無機触媒として注目されています。当研究室では,金属アルコキシド分子を出発原料とし,その溶液中に浸した固体表面に酸化チタンの薄膜を分子的厚みで積層する技術を開発しました。この手法を用いると,常温・常圧の条件下,ナノメートルレベルの精密さで金属酸化物薄膜を作製することができます。このようなナノ無機超薄膜は,これまでにない高活性な光触媒や,新しい無機材料の構造単位を与えるものとして注目されています。

- 金属ナノ粒子を並べる

金(Au)はその粒子サイズが数十ナノメートルになると赤紫ないし紫色になり,固体の金とは異なる物性が現れます。この金微粒子を固体表面に並べて薄膜(2次元)を構築したり,直線状(1次元)に並べることによって,非線形光学効果などの新たな物性を示す無機ナノ材料を作ることが可能になりました(図3)。

- 有機分子と無機分子の自己組織化によって分子電線をつくる

- 自己組織化の概念を,有機分子と無機分子の組み合わせに展開し,一次元金属錯体の周囲を有機分子集合体でコートした,分子ワイヤー(図4)を開発しました。

この分子ワイヤーは,これまでにない超分子材料として注目されています。このように,有機分子組織体と無機化学の融合により,新しい無機の分子操作技術が生み出されつつあります。 生体膜の自己組織化にとって必要な因子が,脂質分子の(1)両親媒性並びに(2)二次元的に分子が並ぶ能力の2点であると考え,すなわち,紫外光(波長が400nm付近の光)を吸収して,水(H2O)を水素(H2)と酸素(O2)に分解する作用や,酸素を活性化して有機物を分解する作用を持っているために、環境浄化材料として実用化が進められています。