健康をネパールに学ぶ

健康科学センター教授 川崎 晃一

健康科学センター教授 大柿 哲朗

健康科学センター助教授 斉藤 篤司

健康科学センター教授 大柿 哲朗

健康科学センター助教授 斉藤 篤司

はじめに

近代化は,物質的な豊かさをもたらした反面,様々な弊害ももたらしていま す。そのひとつが,生活習慣病(成人病)です。私たちは1977年からネパール 王国で調査を開始し,1987年からは専門を異にする研究者が協力しあって,健 康科学的な調査研究を行っています。

なぜネパールか

生活習慣病は,食習慣,運動不足,ストレスにさらされた生活などが原因で す。それは工業先進国に特有のもので,開発途上国では稀です。事実,ネパー ルには虚血性心疾患を疑わせる心電図異常,糖尿病,肥満などがなく,高血圧 者が全く認められない地域もあります。工業先進国の主要な健康問題である生 活習慣病を解決するためには,生活習慣病のない世界に注目し,本来“ヒトと はどのような動物か”を明らかにする必要があると考えています。そこで,ネ パールで調査研究を行っている次第です。

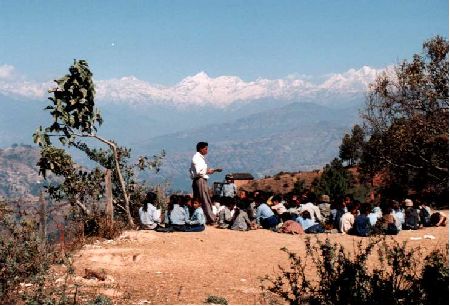

物が貧しく,心の豊かな国

ネパールには,国土の3分の2を占める標高4,000m以下の土地に,約2千万人 が住んでいます。約8割が農民です。国民一人あたりのGNPは約2万円で,日本 の100分の1しかありません。最近,平均寿命が50歳を超えたばかりです。それ は,子供の4人に1人が5歳までに死ぬのと,感染症が多いためです。このよう に書くと,貧しい国の様に思われます。確かに,“物質的な豊かさ”はありま せん。一部の都市を除けば,電気・ガス・上水道もなく,どこに行くにも歩か なければなりません。この貧しさ故に,感染症が多く,乳幼児死亡率が高く, 女性の平均寿命が男性より短いのです。しかし,人々は実に純朴で,“心豊か” です。日本のような残虐行為もありません。「物と心は反比例する」と言いま すが,物が豊かな日本,心が豊かなネパールといえます。

ネパールに学ぶ

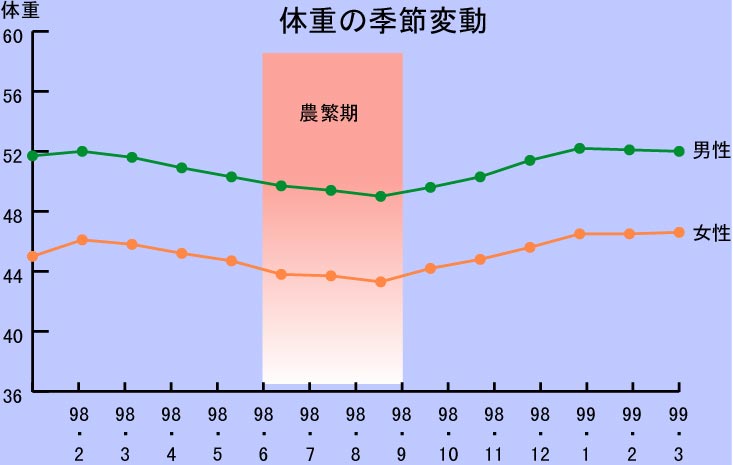

左下図は,ネパールの丘陵地農民の1年間の体重の変動(20〜74歳の男性: 87名,女性:94名)を追跡したものです。農繁期の6〜9月には農閑期に比べて 体重が平均3.4kgも減少し,農閑期には戻っています。農繁期には食糧が少な く,労働量が増えるためです。このような季節変動は,体重だけではなく,血 液や血圧にも認められます。

おそらくヒトは,長い歴史の中でこのようなゆらぎの中で生活をしてきたの でしょう。

ネパールに生活習慣病が認められない要因として,まだヒト本来の食習慣を 維持し,運動不足や精神的なストレスが少ないことなどが挙げられます。また 心豊かなのは,お金や物に囚われない生活,自然や他人との共生によると思わ れます。純朴な国ネパールから,私たちの健康問題の解決の糸口を学びたいと 思っています。

文責:大柿哲朗(おおがき てつろう)

E-mail : ogaki@ihs.kyushu-u.ac.jp