◆生涯忘れ難い案内状

早いもので九州長崎から東海の地に移り住んで35年,企業社会を定年退職して 8年になる私の所に思いがけない手紙がきた。

本年は我等の母校九州大学第三分校が開校されて50周年に当たるので記念祭を 企画した,恐らくこれが最後の記念祭になるので万障繰合せの上出席するように との九州からの案内だった。日時は9月12日(日)~13日(月)。

私は喜んで参加した。集合場所は九州電力㈱本社ビルの中庭,70人余りの参加 者がありマイクロバス3台に分乗して,久留米市国分(こくぶ)町に建つ第三分 校記念碑の前で記念写真を撮り,湯布院の九重レークサイドホテルで祝宴,一泊し た。翌日はゴルフ組と観光組とに分かれ,私は観光組に加わって湯布院を経て日 田市広瀬淡窓資料館等を散策して帰宅した。

◆「幻の第三分校」とは

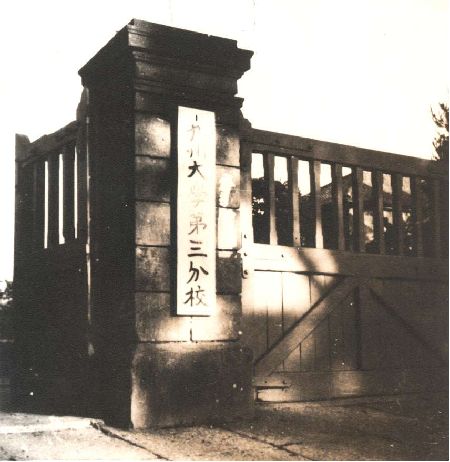

戦後の学制改革の一環として新制の九州大学が発足したのは1949年,改革の目 玉である教養課程は旧制福高を第一分校,旧制久留米高専を第二分校として,我 が第三分校は久留米市国分町にあった旧陸軍48歩兵連隊の兵舎跡を転用しスター トした。

新制九大の第一期生は1,027人,福岡市とその周辺から文科,理科に入学した363 人は第一分校に,その他の地域からの理科生355人は第二分校へ,同様に文科生309 人が第三分校へと配属された。

旧兵舎を校舎とした第三分校は敷地だけは18万㎡というゼイタクな広さだったが, 日本の敗戦後4年近く無人のまま放置された場所だけに寮も食堂も無く,文科生に 必要な図書館も無かった。結局1年半で閉校になったので,同窓生たちはこの短命 のキャンパスを親しみと郷愁をこめて「我が幻の第三分校」と呼んでいる。

◆新制九大の一期生たち

旧制から新制への過渡期を反映して,第一期生1,027人の学歴も年齢もバライェ ティに富んでいた。旧制高校・高専一年修了生,新制高校三年編入生を中心に陸 軍士官学校や海軍兵学校の在学生や卒業生の戦場体験者もいて,陸士・海兵組が 一期生全体で110人いたというから驚く。従って年令構成も16才から30才近くま でという多彩さであった。男女共学といっても第三分校でいえば309人中の紅2点, 二人とも学力優秀で共に旧制佐高1年修了組だった。

◆自衛隊基地に建つ第三分校記念碑

旧兵舎を転用した第三分校は教育施設としてはあまりにも貧弱だったので一年 半という短命で廃校になったが,旧兵舎跡に蒔かれた「国分の青春」は枯れず短 命には終わらなかった。国分の青春を文字どおり象徴するのが「風変わりな」記 念碑の建設である。教養部30周年を迎えた頃から始まった旧第三分校跡に「九大 第三分校記念碑」を建てようとのドン・キホーテのような運動が,自衛隊(防衛 庁)との数年に及ぶ交渉と自衛隊の好意に支えられて,現在の陸上自衛隊久留米 駐屯地内に「文化と平和」のシンボルとして実ったことである。1987年10月31日 の記念式典には全国から70人前後の「国分の青春」が集結,高橋学長も参列され た。自衛隊側の祝辞の中で「自衛隊には戦争に結びついた記念碑はたくさんある が『平和』を象徴する記念碑は今回が初めてです」との言葉が今でも忘れられな い。

◆日田市の咸宜園で第三分校の魂に「再会」

初めて訪れた広瀬淡窓資料館で垣間見た淡窓の詩碑に,私はしみじみと「幻の 第三分校」の魂を発見した想いで感動した。道(い)うことを休(や)めよ 他郷苦辛多しと

同胞友あり 自らあい親しむ

柴扉(さいひ)暁に出づれば

霜雪のごとし

君は川流を汲め 我は薪を拾わん今では我が第三分校記念碑は私の心の奥深くで,50年前のドキュマンから21 世紀の地球市民社会へのモニュマンへと成長してきた。

(1999.12.6記)

| 筆者:岩本 桂(いわもと かつら) 1931(昭和6)年1月九州に生まれる。 1949年九州大学教養部文科入学,1951年九州大学経済学部進学,1955年卒業。 1955~64年地方銀行勤務,64年~91年製造企業勤務。定年後,名古屋市立大学 研究員,名古屋大学研究生(経済)となる。テーマは「21世紀地球市民社会構 築への資本論からのメッセージ」。 1999年12月には初めての著書「虹の松原-ヘルマン・ヘッセと共に-」が名 古屋大学消費生活協同組合印刷部から出版された。小牧市在住。 |