〜これからの大学教育を想う〜

語り手(写真右):中野 三敏(文学部教授)

江戸人の目で江戸を見る

早稲田に入る時は,これでも作家になろうと思っていたのです。受験勉強もそう頑張らないで済みましたし。高校は久留米大附設で,2回生です。早稲田へ行ってみると,当時の私の好みが早稲田風でないことに気が付きました。自然主義よりも鏡花や荷風が好きでしたから。で,彼らが読んだものを読むとなれば,興味が江戸へ向かざるを得ない。その辺りが私の研究のスタートです。早稲田のマスターを終えた後,東京の高校,愛知の短期大学で教えていましたが,今井源衛先生(注1)が,中村幸彦先生(注2)の後任にと九大に採ってくださいました。当時,早稲田から九大教官になることは考えられませんでした。私自身それまで九大とは無縁でしたし,今井先生とも面識はありませんでした。それも中村先生の後任です。驚きました。今井先生も私を採るのに随分と御苦労をしてくださったようで,私にとっての恩人です。

−江戸時代のことを研究されておいでですが,具体的にはどのような御研究なのでしょうか。また,江戸時代と現代とは,昭和元禄などと類似点が語られることもあるようですが,先生の目からは,どのように見えますでしょう。

−その辺りをもう少し詳しくお願いいたします。

これまでは江戸時代のピークを,西鶴,近松,芭蕉の元禄時代と,馬琴,一九,三馬などの文化文政時代の2つと見ることが多かったのです。だとすれば,その中間の時代は谷間だということでした。しかし江戸前期の元禄時代を青年期,後期の文化文政は老年期とすれば,壮年期であるその間は谷間であるはずはない。現代から見ると,2つのピークと見えやすい,分かりやすいということでしょうが,江戸は,江戸の中期をピークとしていたに違いないのです。実際江戸中期というのは,学問と文芸が不思議なくらい密着し,栄えた時代です。雅と俗,品格と人間的なあたたかみとがバランスよく共存していた。雅に属するものには品格と同時に人間味,あたたかみがあった,俗に属するものには人間味とともに品格も備わっていた,そういう時代なのです。この時代は大田南畝などを代表として,実に多士済々です。

これまでは江戸時代のピークを,西鶴,近松,芭蕉の元禄時代と,馬琴,一九,三馬などの文化文政時代の2つと見ることが多かったのです。だとすれば,その中間の時代は谷間だということでした。しかし江戸前期の元禄時代を青年期,後期の文化文政は老年期とすれば,壮年期であるその間は谷間であるはずはない。現代から見ると,2つのピークと見えやすい,分かりやすいということでしょうが,江戸は,江戸の中期をピークとしていたに違いないのです。実際江戸中期というのは,学問と文芸が不思議なくらい密着し,栄えた時代です。雅と俗,品格と人間的なあたたかみとがバランスよく共存していた。雅に属するものには品格と同時に人間味,あたたかみがあった,俗に属するものには人間味とともに品格も備わっていた,そういう時代なのです。この時代は大田南畝などを代表として,実に多士済々です。

まず,文学部の学生に限らず,普通に大学生の教養と思われることが,信じ難いくらい欠落しています。知っていることの内容が,我々と違い過ぎています。自分が興味ある狭い分野は詳しいが,その分野というのが,文学部の学問との関連性がほとんどなく,しかもそれ以外を知りません。人間に対する興味が失われてきているのではないかとも危惧しています。文学部の3,4年生に渡辺綱の鬼退治の話を知っているかと聞きましたら,18人中3人しか知りませんでした。むろんこれに限ったことではないのですが,諺を知らない,読んでいるべきものを読んでいない,当然あるべき知識がない。古典を教えようとして,これにどう対応したらよいか途方に暮れます。漢文の基礎知識,熟語,漢語とその周辺を知りません。知り合いの高校の校長に,日本漢文を教えさせろと言って迷惑がられていますが,これらは高校の問題であろうとも思います。しかし,これをどうするかは今や大学の問題です。優れた学生はもちろんいますが,その割合はどんどん減ってきています。大学はこのことをよほどしっかり考えていかないといけません。

院生を見ると,我々のマスターの頃に比べて,決まった領域での論文の質は上がっています。ただ,これは一種の促成栽培によるもので,今後の伸びは時間をかけて見ていく必要があると思います。

−促成栽培とはどういうことでしょうか。

私は,応用と基礎とのバランスを考えていただきたいと申し上げているのです。行政は応用研究に力を入れているように見えます。それは伸びなくてはいけませんが,応用が伸びるためには,基礎学をきっちりしておくことが大事です。今度の大学審議会の中間まとめに,教官が自分の研究に熱心なのは結構だが,これからはもっと教育に重点を置くべきだとありましたが,私も行政当局にそっくりそのように申し上げたいのです。

例えば,私のところの講座費は年130万円です。講座費は,文系基礎学では教育費で,教官の個人研究費ではありません。そして講座として必要なのは本を買うお金であり,その本が講座の蓄積になっていくのです。自分の研究に必要な本は自費で買い,私でも年300ないし400万円くらいになります。国立国文学研究資料館の調査によれば,年間1,300から1,400万円くらいの蓄積すべき研究書が出版されています。私のところには院生を入れて60人近くいますが,その教育と研究を保証するための費用が年130万円。この水準がここ10数年続いています。これではとても,国が,国立大学での教育に責任を持っているとは言えません。科学研究費は個人研究費として使いますから蓄積にはならないのです。1次資料はまあ難しいとしても,せめて,2次,3次資料の蓄積は,我々教育を行う側の義務であり,ひいては,国立大学と称するのであれば,国家の義務でしょう。

−研究や教育に必要な本はどうされているのですか。

−予算を増やす方策は,何か考えていらっしゃいますか。

また,学際ということがよく言われます。各教官の研究領域ということでは,学際は当然です。私などもお粗末ながら,そうです。しかし,教育の現場では,学際よりもまずきっちりdisciplineを根付かせることが大切で,interdisciplinaryはそれからというのが常道ではないでしょうか。そういうことを大学の中でしっかり考えていくべきで,改革も本筋を見失わないように進めなければなりません。

−今日はお忙しいところありがとうございました。

中野三敏:なかの みつとし

1935年福岡市生まれ。早大大学院修士課程修了。文学博士。82年から九州大学文学部教授。著書『戯作研究』(中央公論社)でサントリー学芸賞(81年)及び角川源義賞(82年)受賞。98年春の紫綬褒章受章。岩波「新日本古典文学大系」編集委員。

(注1)今井 源衛:いまい げんゑ

九州大学名誉教授。現役源氏物語研究者の最高峰。紫綬褒章受章。1982年退官。

(注2)中村 幸彦:なかむら ゆきひこ

1971年九州大学文学部を辞職。名実ともに近世文学研究の泰斗。読売文学賞,朝日賞受賞。1998年5月7日没。

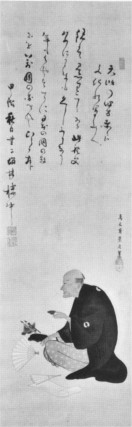

南畝自筆賛(東京国立博物館蔵)