| 金属疲労と聞いて何をイメージしますか? |

|

−村上 敬宜教授は,インタビューに伺った我々に,逆にそう質問されました。

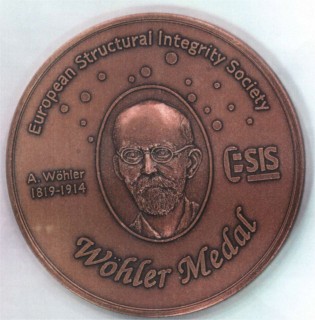

今回受賞したヴエーラー・メダル(Wohler Medal)は,1850年代に世界で初めて金属疲労の研究に取り組んだドイツの鉄道技師ヴエーラーを記念して,European Structural Integrity Society(ESIS)が,金属疲労(Metal Fatigue)の研究に顕著な功績ありと認めた研究者1名に2年に1度贈っているものです。金属に大きな力を繰り返し加えると壊れるわけですが,加える力を小さくしていくとある限界以下では壊れなくなります。実験で10万回,100万回と力をかけ続け,壊れる限界を求めて壊れない製品作りに生かすのですが,こういう研究を始めたのがヴエーラーです。九大はこの分野の研究の歴史は古く,ヴエーラーの論文もあります。

−金属疲労(Metal Fatigue)とはつまり金属が劣化するということですか。

最近,北九州の遊園地で遊興施設が壊れる事故がありましたね。これが報道されたときも金属疲労という言葉が使われました。

金属疲労というのは,金属が古くなって劣化するのではなく,要するに亀裂の問題なのです。人間に例えれば,寿命100年としても10才で亀裂が出る。そしてそれが1mmになるのが90才というようなもので,亀裂はごく初期から生じ,極端な場合は最初からあります。それが使っているうちに大きくなり,ある時点で壊れるのですが,その亀裂が大きくなり広がっていく過程が金属疲労です。劣化ではありません。そしてそれは肉眼では見えないレベルで進行することがほとんどで,人間の感覚ではいきなり壊れたと見えることが多々ありますが,いきなり壊れるということはなく,亀裂が徐々に拡大していたのです。

−今回受賞の対象となったのは,先生のどのような御研究だったのでしょうか。

あるものが壊れた。なぜそこから壊れたか。そこに欠陥があったからです。金属中には無数の微小な欠陥や非金属介在物などがあります。それらがなければ疲労強度はもっと高いことになりますが,欠陥が皆無の材料などないので欠陥を想定した考え方が必要です。

どうしたら壊れずに済むか。その部分の強度を高めるのも一つの方法でしょうが,私は,欠陥や介在物などをある基準まで取り除くことを考えます。そして,その基準に達するための,比較のモノサシを提案しました。欠陥の存在を前提に金属疲労に対する強度を考えないといけないという視点を,理論的に明確にしたのです。そして,欠陥の大きさの予測のためそのモノサシを使い,大量生産部品の品質管理を定量化しようとしています。大量の素材や数百万個の部品のうち,欠陥の一番大きいものが予測でき,品質改善の基準作りに貢献できます。

品質管理という観点からは,優等生を作るより劣等生のレベルを上げなければなりません。欠陥品があってはいけません。1台の自動車は約3万個の部品で作られており,しかも同じものが大量生産されることを考えると,このことがよく分かります。もっとも現代では,決まった使い方をしていれば所定の期間はもつように設計してありますし,金属あるいはそれで作られた部品の質の高さという点では,日本は世界一でしょう。

−今回の受賞は予期されていなかったそうですね。

事前の情報も全くありませんでしたし,自分より年長のヨーロッパ人を対象とした賞だと思っていましたから,自分が受賞する可能性など考えてもいませんでした。9月にイギリスのシェフィールドで開かれたESISの国際会議で,受賞者について説明されている時も,他人事だと思って聞いてもいませんでしたが,突然自分の名前が呼ばれて慌てました。メダルを授与されても何を言っていいか分からず,困りました。

事前の情報も全くありませんでしたし,自分より年長のヨーロッパ人を対象とした賞だと思っていましたから,自分が受賞する可能性など考えてもいませんでした。9月にイギリスのシェフィールドで開かれたESISの国際会議で,受賞者について説明されている時も,他人事だと思って聞いてもいませんでしたが,突然自分の名前が呼ばれて慌てました。メダルを授与されても何を言っていいか分からず,困りました。

話はこれで終わらず,帰国途中に泊まったロンドンのホテルで夜中火災報知器が鳴りまして,他の客と一緒に避難しながら,「メダル!」と思い出してまた部屋へ取りに戻りました。ホテルの正面に降りてホッとしていると私を見て笑う婦人がおり,初めて自分がパジャマに黒革靴という姿であることに気付きました。それよりも,避難者の中に,ネクタイまで着けた正装に鞄を両手に持った老夫婦がいて,その人たちのこれまでの人生を想像せずにはいられませんでした。

−ハプニングと実りの多い御旅行でしたね。どうもありがとうございました。