先輩に学ぶ 総合科目【社会と学問】

社会の第一線で活躍している九大出身の先達の講演を聞き,質疑応答を行い,レポートを作成して,大学で学ぶことの意義を社会の動きと関連付けて考察することを目的とする,総合科目(社会と学問)。

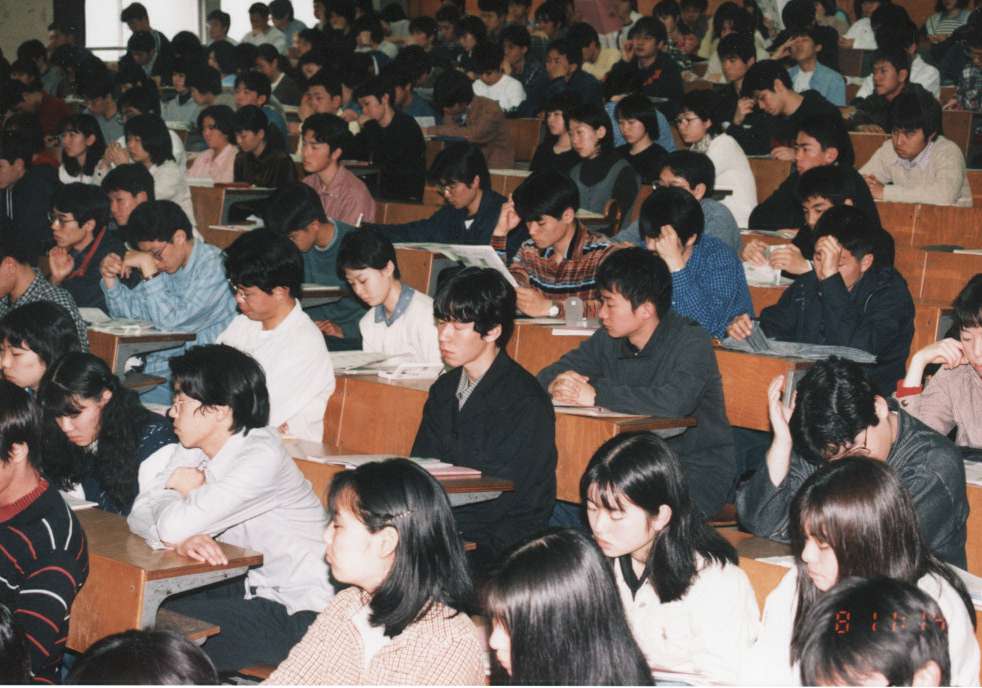

旧教養部キャンパスで活況を呈するこの授業について紹介します。

大学教育研究センター助教授 長 野 剛

ほとんどの新入生が,生徒として教わることに終始してきた受験準備から,学生としての問題発見的学習への移行を試行錯誤しています。全学共通教育にかんがみ,基礎とは何だろう,教養にはどんな意味があるのだろうと自問自答しています。この揺籃期に履修する授業のいずれもが,学び方の変容を促す契機となる可能性をもっています。学生それぞれにとっての契機は,授業内容だったり教官との出会いだったり同級生との交流だったりします。よく準備がなされ工夫の凝らされた授業の場合は「あまりにも物事を知らない」とか「能力を過信していた」といったネガティブと思える自己への気づきでも励みになります。こうした契機になればというもくろみのもとで〈社会と学問〉が平成9年度前期に開講されました。

六本松キャンパスでもっとも収容力の大きな教室も用いても,履修希望のかなわない学生がでてきます。そこで,研究者を志そうとしている新入生には,同じく総合科目として,後期に名誉教授の方々に講師として担当していただく〈私の学問論〉を開講しています。〈社会と学問〉は,60分の講演と20分の質疑応答,それに10分を毎回のレポート作成に当てて進行します。授業の半ばの回と最終回に討論会を導入しています。

レポートを受講生ごとに綴じて作成順に目を通すと,次第に講演の読み解き方が変化していることがわかります。講演者に共通しているのは,生き方に正解はなく,授業に加えて,読書やアルバイトそして友人関係など体験の幅を広げておくことが大切だという語りかけです。しかし,このことは,受験準備で正解に素早くたどりつく訓練を強いられてきた新入生には腑に落ちないようです。仕事一途の中で家族関係をどう築いたのか,社会階層を昇るには何に気をつけたらいいのかなど,最初はノウハウを知ろうと授業に臨んでいるようです。しかし,次第に,技術立国日本の将来,環境汚染,差別,金融システムなど社会的問題をめぐる講師の見解を知りたいと,レポートに記述されるようになります。現在の自分なりに考えをまとめようと試みる者もいます。後世畏るべしと頼もしさを覚えるのです。

レポートを受講生ごとに綴じて作成順に目を通すと,次第に講演の読み解き方が変化していることがわかります。講演者に共通しているのは,生き方に正解はなく,授業に加えて,読書やアルバイトそして友人関係など体験の幅を広げておくことが大切だという語りかけです。しかし,このことは,受験準備で正解に素早くたどりつく訓練を強いられてきた新入生には腑に落ちないようです。仕事一途の中で家族関係をどう築いたのか,社会階層を昇るには何に気をつけたらいいのかなど,最初はノウハウを知ろうと授業に臨んでいるようです。しかし,次第に,技術立国日本の将来,環境汚染,差別,金融システムなど社会的問題をめぐる講師の見解を知りたいと,レポートに記述されるようになります。現在の自分なりに考えをまとめようと試みる者もいます。後世畏るべしと頼もしさを覚えるのです。しかし,最後までレポートが変化しない学生がいます。そういう学生は,「理系だから政治に興味はない」「文系だから技術開発の話は専門と関係がない」などと,レール探しを行っているのです。まだ生徒から学生への過渡期に到達していない新入生へのオリエンテーションをどうするかが授業担当教官の課題です。

| 平成9年度 | ||

|---|---|---|

| 中村 哲 | 氏 | (ペシャワール会会長) |

| 大野 誠 | 氏 | (西日本新聞編集局次長兼地域報道部長) |

| 三浦 正 | 氏 | (福岡銀行人事部課長) |

| 松形 祐堯 | 氏 | (宮崎県知事) |

| 原田 博司 | 氏 | (九州松下電器主席技師) |

| 名和田茂生 | 氏 | (名和田法律事務所) |

| 増田 信行 | 氏 | (三菱重工業社長) |

| 梁井 迪子 | 氏 | (福岡市女性センター・アミカス館長) |

| 大野 茂 | 氏 | (九州電力社長) |

| 古川貞二郎 | 氏 | (内閣官房副長官) |

| 平成10年度 | ||

|---|---|---|

| パタイ・スック・ソンマイ | 氏 | (タイ国政府貿易センター所長) |

| 入江 春代 | 氏 | (福岡県中央児童相談所相談課長) |

| 江本 寛治 | 氏 | (川崎製鉄社長) |

| 慶伊 富長 | 氏 | (北陸先端科学技術大学院大学前学長) |

| 吉田 紘一 | 氏 | (住友生命社長) |

| 辻本 育子 | 氏 | (女性共同法律事務所弁護士) |

| 齋田 伸雄 | 氏 | (安川電機専務取締役技術開発本部長) |

| 荒巻 禎一 | 氏 | (京都府知事) |

| 迎 博 | 氏 | (福岡シティ銀行監査役) |

| 古川貞二郎 | 氏 | (内閣官房副長官) |