- P&P

- この度,表記課題が「平成11年度九州大学教育研究プログラム・研究拠点形成プロジェクト(P&P)」(Bタイプ)の一つとして採択されました。これは,本研究課題がBタイプの趣旨の一つ「学際性」に沿ったものであり,また,将来研究拠点として発展する可能性をもつことが評価されたことによるものと考えています。工学に携わる者として,社会との接点を求めるという視点は極めて重要なことであり,このような立場を大学が評価し,支援することの意義をまずは強調したいと思います。以下にこのプロジェクトの概要を述べます。

- なぜ飛行船か

- このプロジェクトの目的は,個々の地雷埋設地点を無人・非接触,いわゆるリモートセンシング手段で発見することです。地雷の多くは,爆発物を金属で掩(おお)った直径10〜20cm程の物体ですので,金属探査が主になります。用いる探査センサーの能力にもよりますが,高空からは精度の良い探査は困難です。危険を伴うので無人運用とし,東南アジアをはじめ世界各地で使用することを考えますと低価格が望まれます。

さて,いわゆる航空機は,LTA(Lighter-Than-Air)機とHTA(Heavier-Than-Air)機に大別できますが,HTA機はエンジンが停止すると墜落します。一方,LTA機は空気より軽いガスの浮力を利用して浮揚しますので,墜落の危険は少なく,地雷探査のような危険作業に向いているといえます。LTAには気球も含まれますが,探査のためには指定された径路を指定された姿勢で飛行できるような航法・制御が要求されますので,翼面とエンジンをもつ気球,つまり飛行船が最適ということになります。さらに,比較的に機敏さが求められ,係留が容易であるという要求から,飛行船は小型でなければなりません。

現在計画中の飛行船は全長5m余,最大直径3m程度のものですが,このような小型になりますと,ペイロードは数kgに限られます。従って,制御装置や探査装置を含めた積載物をできるだけ小型軽量化する必要があり,これをどのように実現するかは研究課題の一つです。また,飛行船の大敵は風です。向い風,追い風,横風に抗して所定の精度で所定の径路を自律的に飛行できる制御系の開発はもう一つの大きな課題です。

- システム構成

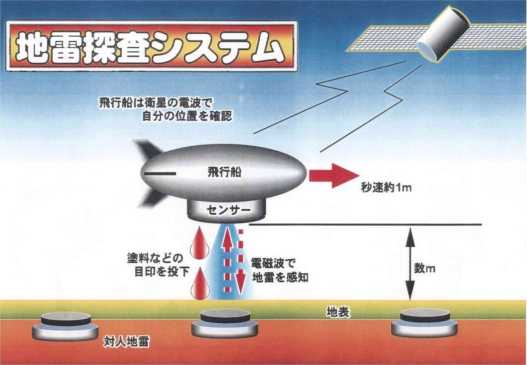

- このような要求仕様が実現できると,このプロジェクトの概念は図のようにまとめられます。探査センサーの位置確定のために,人工衛星からの電波情報を利用する測位システム(GPS)を用いているのが特徴です。このようにして,飛行船は無人で自律的に地雷原を往復飛行しながら,発見した地雷位置にマーキングを施してゆきます。前進飛行の速度と高度は,地雷探査センサーの性能及びマーキング方法に依存しますので,変更の可能性が大きいものです。さらに,風などの気象条件にも左右されますので,運用環境条件にも限度が生じることになります。

- 研究メンバーと今後の方針

- このプロジェクトには多くの専門家が参画しています。地雷探査法の検討には牛島教授(工,物理探査学)と橘助教授(九工大工,燃焼工学),飛行船の特性試験に貴島教授(工,船舶海洋性能工学),飛行制御系設計に外本助教授(工,誘導制御工学),海外展開検討に藪野教授(法,政治学),将来構想検討に坂口助教授(ベンチャービジネスラボラトリー:VBL),そして飛行船本体設計に著者と飯沼氏(VBL)が当たります。また,飛行船の空気力学的検討に麻生助教授(工,流体力学)の協力を得ており,さらに実験やシミュレーション試験には助手や大学院生の協力が必須です。

現在,飛行船の設計が進行中であり,本年秋には試験機を導入して屋内飛行試験に入る予定です。平成12年度中には探査センサーなどのペイロードを確定して全備飛行試験の実施に移る計画です。本システムの完成には5〜6年は必要と見積もっていますが,本プロジェクトは2年間で終了するため,その後の進め方も同時に検討を進めています。

最後に本プロジェクトに,九州大学リサーチパーク構想の観点から,終始支援を与えられている太田俊昭教授(工,前学部長)に深く感謝して本稿を閉じます。