明治44年(1911年)福岡に医科大学(明治36年設立の福岡医科大学を前身とする)と工科大学から成る九州帝国大学が創設され,その隆盛を担うべく選ばれ説得されて初代総長に就任したのが,元の東京帝国大学総長,理学博士山川健次郎だった。この山川健次郎の若年時のエピソードが,西南戦争を題材にした司馬遼太郎の小説「翔ぶが如く」にある。

明治44年(1911年)福岡に医科大学(明治36年設立の福岡医科大学を前身とする)と工科大学から成る九州帝国大学が創設され,その隆盛を担うべく選ばれ説得されて初代総長に就任したのが,元の東京帝国大学総長,理学博士山川健次郎だった。この山川健次郎の若年時のエピソードが,西南戦争を題材にした司馬遼太郎の小説「翔ぶが如く」にある。

最強を謳われた薩摩武士団が,維新後もその強さを維持したまま西郷隆盛を戴いて北上を始めた。熊本城を囲み,乃木少佐の率いる先鋒部隊を敗走せしめ,現在の玉名市付近で,兵の数と武器弾薬量において圧倒的に優位な明治政府軍と死闘を繰り広げた。明治10年2月のことである。

山川健次郎(のちの東京帝国大学総長)という米国帰りの若い物理学者がいて,開成学校(この年の4月に東京大学と改称)の教授補をつとめていた。山川は旧会津藩士で,白虎隊に年齢が足りなかったこともあって入隊せず,のちに北海道開拓使からえらばれて米国エール大学に留学した。この明治10年で,かぞえて24歳である。

「山川という若い学者は,会津人に人望がある」ということを岩倉(具視)がきき,開成学校に使者を出して会うことを求めた。山川は会津藩をいじめぬいたこの時代の政治家を好まず,理由を構え,参上しなかった。しかし相手が再度使いをよこして要請が執拗だったためやむなく岩倉の屋敷を訪ねたところ,岩倉がいったことは,「山川君にとくに要請するのだが,陸軍少佐になって会津で兵を募り,薩摩征伐に行ってもらいたい」ということだった。山川はあきれてしまい,言下に断わって門を出た。東京が孤立しつつあるという恐怖と戦慄がなければ,岩倉もこういうことをいわなかったであろう。

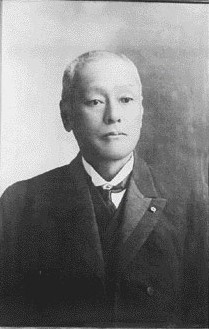

健次郎は,明治22年に日本で最初の理学博士となり,明治34年6月から38年12月まで東京帝国大学総長を務めた。明治44年4月8日九州帝国大学初代総長として単身博多駅に降り立ったとき,予告をしなかったので出迎えはなかった。同22日に400名の学生を前に演説し,「試験のためでなく学問のために学問すること」「自ら研究する精神を尊ぶ」「多方面に趣味と知識を有する人格養成」など現在も生きる建学の精神を説いた。

同年11月に門司駅構内で天皇のお召し列車が脱線し,責任者が自殺するという事件が起こった。自殺によって非難が同情と賞賛に一変したことを健次郎は良しとせず,福岡日日新聞で命を大事にすべきことを説いた。大問題となったが「卑見修正すべき必要認め申さず」と態度を変えなかった。

九州帝国大学総長を大正2年5月まで務めた後,同年同月から大正9年9月まで再び東京帝国大学総長の任に就いた。大正3年8月から4年6月までは京都帝国大学総長も兼任している。学者,教育者として栄達を極めたといえるだろうが,白虎隊の同胞,会津の人々,奥平謙輔や米国での恩人など,若年時の尋常ならざる経験と苦労のなかで出会った人々は,健次郎の胸の底に生き続けていたのではないか。その晩年の風貌は質実剛健,古武士の風がある一方温情漂い,接する者に感銘を与えたとある。

健次郎は大正4年男爵を授けられ,昭和6年6月に78歳で没した。

九州大学は,かつて健次郎が留学し世に出る契機となったエール大学と学生交流の話し合いを進め,今秋から学生の受け入れを始める。初代総長が120年以上前に留学した米国の名門大学との交流が,双方にとって実りあるものに発展することを願いたい。

「翔ぶが如く」からの抜粋については,司馬遼太郎記念財団並びに文芸春秋社から掲載の御許可をいただいた。謝意を表したい。