【ゾーニングと移転順序案】

矢 田 俊 文

平成11年3月11日の将来計画小委員会で,新キャンパスのゾーニング及び移転順序が仮決定されました。大学内外が注目するこの話題について,矢田副学長に解説をお願いしました。

新たな検討段階へ

平成10年5月26日に「新キャンパス造成基本計画」が将来計画小委員会及び評議会で正式に承認された。これにより,新キャンパス計画はいよいよキャンパス全体のデザインづくりのスタートとなるマスタープラン策定という新しい段階に踏み出した。

キャンパスのデザインのためには,いくつかの重要な点について基本方向を固めなければならない。アカデミック・ゾーン内のゾーニング,農場ゾーン内の農場計画,交通・情報通信・エネルギー・水・廃棄物など基本的インフラ整備のあり方,緑地管理計画,環境影響評価,さらに地域との連携・交流などの課題の検討が急がれる。新キャンパス計画専門委員会では,こうした課題について学内の専門家の参加を求め,施設計画(A),未来型キャンパスづくり(B),環境(Γ),地域連携・交流(Δ)の4つのワーキング・グループと農場計画(α),情報通信基盤(β1),地域水循環(β2),緑地管理計画(γ)の4つのサブ・グループを設置し,検討作業に入った。

特に,アカデミック・ゾーン内のゾーニングについては,新キャンパスでの九州大学全体の長期的な教育研究活動のあり方に大きくかかわるとともに,関係部局の考え方の調整も不可欠であり,ただちに議論を開始した。まず,学部の1,2年生が全学的に交流しながら学ぶ全学共通教育の場をキャンパスの中央に広く取り,ここに大学本部,大学会館及び学外交流施設を配置する構想を核とする「キープラン」が提案され,何回かの議論を経て,10月20日の将来計画小委員会で承認された。

「仮決定」までの議論

これを受けて,施設計画ワーキンググループにおいて,各部局の部局長及び新キャンパス計画専門委員によるワークショップ方式等により,文系・理系ごとのゾーニングについて真剣な意見の交換がなされた。ここで練りあげられた「文系・理系ゾーニング」案は,12月8日の将来計画小委員会に正式に提案するとともに,これを前提にして移転順序案についても年末に検討が深められ,平成11年1月19日の将来計画小委員会に提案し,さきの「ゾーニング案」と一対として各部局で議論することになった。各部局からは相互に異なった意見が多く出され,新キャンパス計画専門委員会において活発な議論がなされた。これを受けて,移転順序案についての「修正案」が2月19日の将来計画小委員会に提案され,約1月の学内議論を経て,3月11日の将来計画小委員会で仮決定を行った。

ここで「仮決定」というのは,こうしたゾーニング及び移転順序のもとで,移転期間中における教育研究活動に生じる諸困難を最小にするためにシミュレーションをし,その結果によっては,ゾーニングや移転順序の修正が必要となるからである。また,施設や交通計画等の作業の進展のなかで見直しが迫られる可能性を否定できない。

ゾーニングと移転順序案

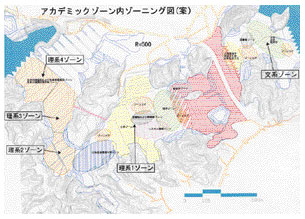

ゾーニングの基本的考え方は,キャンパスへのアクセス・メインルートとなる県道桜井太郎丸線に接するところをエントランス部分とし,ここに本部・交流・全学共通教育ゾーンを置き,ここから東側ゾーンを文系,西側に広く展開するゾーンを理系とする。文系ゾーンでは中央図書館を核にその東側に比較社会文化,人間環境学及び言語文化,東側に文学,法学,経済学などの学部・研究科等を配置する。また,理系ゾーンでは本部・交流ゾーンに近接して理学,数理学,つづいてシステム情報科学,工学を置き,その西側に生物資源環境科学などの学部・研究科等を配置し,中心に図書館・情報館を置く,というものである。

ゾーニングの基本的考え方は,キャンパスへのアクセス・メインルートとなる県道桜井太郎丸線に接するところをエントランス部分とし,ここに本部・交流・全学共通教育ゾーンを置き,ここから東側ゾーンを文系,西側に広く展開するゾーンを理系とする。文系ゾーンでは中央図書館を核にその東側に比較社会文化,人間環境学及び言語文化,東側に文学,法学,経済学などの学部・研究科等を配置する。また,理系ゾーンでは本部・交流ゾーンに近接して理学,数理学,つづいてシステム情報科学,工学を置き,その西側に生物資源環境科学などの学部・研究科等を配置し,中心に図書館・情報館を置く,というものである。

また移転順序は,第Ⅰ期(3年間),第Ⅱ期(4年間),第Ⅲ期(3年間)に大きく分け,第Ⅰ期には工学系の大半と理系図書館・情報館,第Ⅱ期には工学系の第2陣と理学系,文系,中央図書館,第Ⅲ期には農学系・農場及び本部とする。また,現在六本松で主として行われている全学共通教育については,こうした移転順序を考慮して,3ステージに渡って新キャンパスに移転するものの,六本松地区の売却時期との関係で一部は一時期箱崎で行う,というものである。現在,こうした仮決定案を前提に,シミュレーションが進められている。