|

エミリー・ブロンテの『嵐が丘』(1847年)は,ヒースクリフの苛烈な復讐劇であるだけでなく,主要な語り手である家政婦ネリー・ディーンの無意識の悪が生み出す悲劇と災厄の物語でもある。分析的な説明は全くなしに,作中人物の言葉だけからそのような意識と無意識の乖離という特異な心理作用を浮かび上がらせる作者の手腕は驚嘆に値する。 |

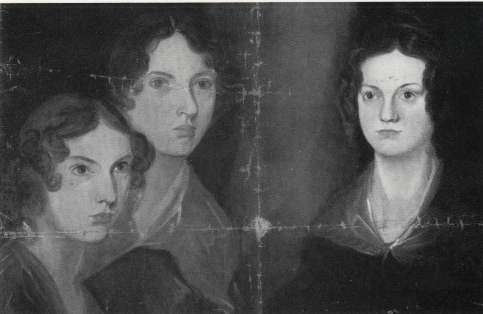

| (写真)それぞれ文学史に残る作品を残したブロンテ三姉妹の肖像。向かって左からアン,エミリー,シャーロット。画家志望だった兄ブランウェルが描いたもの。兄本人の姿も中央右に描かれていたが,彼自身が塗りつぶしてしまった。 |

はじめに

エミリー・ブロンテの『嵐が丘』をお読みになった方は多いだろう。題のとおり嵐のように情念の逆巻くその作品の世界に,感動された方も,違和感を持たれた方もおられるだろう。それはイギリス文学だけでなく世界の文学の中でも特異な全く驚嘆するべき作品だが,しかし,出版後150年余りを経ながら,欧米でも日本でも,一般の読者はまだ『嵐が丘』のさらに驚くべき相貌に気付かないままでいる。私の最近の研究(本学文学部文学科紀要『文学研究九十五号』所収,「『嵐が丘』の無意識の悪漢」)から,そのことを以下に御紹介しようと思う。

語り手の問題行動

『嵐が丘』では,普通の小説にある「全知の語り手」が完全に排除されて,作中人物の言葉や手紙だけで全てが描かれている。作品全体の九割ほどを語るのがネリー・ディーンという家政婦なのだが,この女性は傍観者,観察者的な語り手ではなく,出来事の進展にいくらか関わっている。しかし,その関わりは注意深く読んでいくと,非常に深い関与であり,作品の描く悲劇や災いの全ては彼女の問題行動により起きていると言わざるを得ないのである。

ネリー・ディーンの重大な問題行動は少なくとも次の四つの事柄を挙げることができる。一つには,一代目キャサリンがエドガーの求婚を受け入れた際の苦悩をネリーが打ち明けられたとき,ヒースクリフが盗み聞きしていて途中で去ったことをキャサリンに知らせなかったことが挙げられる。彼女が折良く知らせていたなら,キャサリンとヒースクリフの運命は全く違ったものであったはずである。

第二には,キャサリンがエドガーに彼とヒースクリフの二者択一を迫られて狂乱状態に陥ったとき,ネリーはそれを演技だと主張して適切な処置を怠り,キャサリンを致死的なまでに衰弱させたこと。

第三には,ヒースクリフとイザベラの駆け落ちをいち早く察知しながら,追跡が完全に不可能になるまでエドガーに報告を怠ること。そして,第四には,ヒースクリフの息子リントンが死にかけの健康状態で性格も醜悪であることを承知しながら,ヒースクリフのたくらみどおりに二代目キャサリンをリントンと結婚させる手助けとなる行動をとり続けることである。

|

意識と無意識の乖離

ネリー・ディーンのこうした問題行動の存在自体は,50年ほど前になってやっと一人の研究者によって指摘された。しかし,その研究者はネリーを意識的な腹黒い人物ととらえたために,別の研究者によって,彼女自身が問題行動を正直に語っていることで反論され,ネリーは時に愚かな行動をするものの忠実な家政婦なのだという説が一部では有力視されてきている。ネリーの問題行動はプロットの展開のためのやや強引なつじつま合わせに過ぎないとして,ほとんどの研究者はそれらに多くの注意を払っていない。

しかし,ネリー・ディーンの問題行動は決して「つじつま合わせ」ではないのだと私は考える。作者はそれらによって,ネリーの意識と無意識の乖離を描こうとしているのである。意識の表面ではヒースクリフのたくらみを非難するなどの常識人ぶりを見せながら,決定的な瞬間に無意識の悪につき動かされ周りの人間を災いにあわせる行動をネリーはとり続ける。彼女がそれらを「反省」する箇所が一つだけあるが,その箇所でも自らの罪は「考え」と「気のせい」という安全圏に遠ざけられ,彼女は自らの客観的な無実を確信し続ける。そのように本人が罪を意識しないからこそ,彼女は包み隠さず問題行動を語り,注意深い読者でなければ丸め込まれてしまうほど巧みに,それぞれの行動にまことしやかな理由づけを行うのである。

ネリー・ディーンのこうした人物像は非常に特異で,こう書いただけでは納得され得ないかもしれない。詳しくは前出の拙論を参照されるか作品をこうした視点で再読していただければ幸いである。

私たちは,ヒースクリフの苛烈な復讐劇ばかりに強い印象を受けるが,しかし『嵐が丘』は,家政婦ネリー・ディーンの深い無意識の悪の生み出す物語でもある。ネリーの意識と無意識の乖離という特異な心理作用を,作中人物の言葉だけで浮かび上がらせる作者の手腕は正に驚嘆するほかないものである。