| 快適な学習・生活環境の形成 |

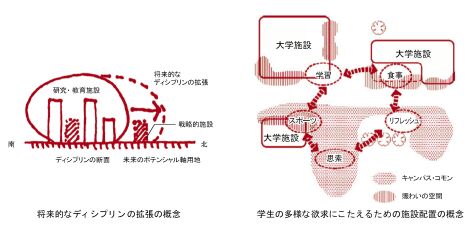

マスタープランでは,歩いて楽しいキャンパス環境の形成を目指し,歩行者の東西移動の主動線となる空間軸「キャンパス・モール」を骨格の一つとしている。その沿道に研究・教育施設が配置され,歩行者の移動はこのモールに集中することとなる。このモールの沿道に研究成果の展示スペース,カフェ,ITプラザ等の人的交流や情報発信・収集の場を計画的に配置することで,学問的対話を誘発し,知的欲求を喚起させ,研究・教育を活性化する環境づくりを目指している。

また,新キャンパスは,都心から比較的距離があることから,学生や来学者を長時間滞在させる魅力づくりが不可欠となる。

長時間滞在できる生活・学習環境を整えるため,多様な欲求を充足できる施設を機能的に配置すること,そのために,民間施設の誘致等を含めたタウン・オン・キャンパスの育成を掲げている。

また,恵まれた自然環境を取り込むよう,研究・教育施設の南側には,開放的で日当たりの良いオープンスペースを連続させ,これを「キャンパス・コモン」として快適な生活環境を形成すると共に,大学の象徴的空間となることも想定している。

このように,マスタープランでは,インターディシプリナリー時代にふさわしい空間構成や,長時間滞在のための快適で魅力的な学習・生活環境を実現させるための,具体的な計画方針と戦略を明示している。

| 経営と環境の視点 |

その一方で,悠久の歴史と自然に恵まれた地域固有の環境との共生に配慮し,開発による影響の低減や環境保全を図るためのシステムづくりを重点計画目標としていることも大きな特徴となっている。

マスタープランは,九州大学が長年培ってきた学問の府としての伝統を継承するとともに,従来の大学キャンパスにはない新たな空間構成と管理・運営を導入することで,「21世紀を活き続けるキャンパスの創造」を目指している。その真の評価は,50年,100年後の未来において受けることとなる。