これまで,多くの「点」であった部局や研究者単位のこれら学術交流や共同研究を,大学全体でアジアを総合的に網羅する,いわば「面」における交流・研究に発展させるべく設けられた「アジア総合研究機構(KUARO)」を御紹介します。

|

九州大学は約1世紀に及ぶ歴史のなかで,アジアとの交流や研究を積み重ねてきました。 これまで,多くの「点」であった部局や研究者単位のこれら学術交流や共同研究を,大学全体でアジアを総合的に網羅する,いわば「面」における交流・研究に発展させるべく設けられた「アジア総合研究機構(KUARO)」を御紹介します。 |

| ||||||

九州大学のアジア地域における国際学術交流を総合的にかつ強力に推進するために「九州大学アジア総合研究機構」が2000年10月に設立されました。まだ,耳新しくてどんな機構かとお思いの方が多いと思います。

九州大学は,戦前,戦後を通じて各研究分野での研究教育の実績をアジアに残し,高い評価を得てきました。例を挙げると枚挙にいとまがないほどです。この伝統をさらに発展させていくためにも,アジアを拠点にした研究体制を維持し,時代の要請にこたえられるように,アジアの各大学と共同研究を行い,情報交換を活発にする必要があります。

国際交流が民間企業や市民レベルではますます盛んな時代ですので,大学が調査研究で集めた情報を社会に広く還元し有効に利用していただくことも大切です。

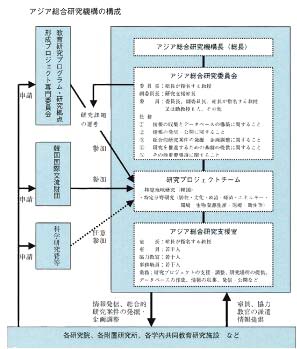

このような事情から,2000年7月に設置された「アジア総合研究機構」設立検討委員会での検討結果を踏まえ,9月22日の将来計画小委員会において,図に示すような「アジア総合研究機構」(KUARO)を開設することが承認されました。

九州大学は,「九州大学の改革の大綱案」,「続・九州大学の改革の大綱案」(平成7年評議会決定)の基本理念では「国際的・先端的な研究・教育拠点(センター・オブ・エクセレンス:COE)の形成」を目指し,「自律的に変革し,活力を維持し続ける社会に開かれた大学の構築」を図ることにしています。具体的には「教育研究プログラム・研究拠点形成プロジェクト(P&P)」を平成9年度から開始し,平成12年にその見直し案が検討され,アジア総合研究を九州大学の国際化の柱と位置づけ,これを推進することが提案されました(平成12年6月)。さらに,各界から構成される九州大学学術研究都市推進協議会では,新キャンパスを中心にした学術研究都市づくり構想の理念に「アジア交流の推進」を掲げ,新キャンパス予定地の糸島半島域を「アジアを軸とした知的交流の中から21世紀文明を探求しあう場」として位置づけています。このように,九州大学に対するアジアを向いた国際化,アジアの知の拠点化という声は学内外から寄せられているところです。

九州大学では1911年の開学以来,アジアからの研究者や留学生を多数受け入れ,現在では九州全体の留学生の約15%に近い800余名,その8割がアジア出身です。

海外の大学との交流は,1980年代から促進され,現在では,国際交流協定は大学レベルで28大学,学部レベルでは89大学と締結し,このうち,アジアの割合はそれぞれ50%,64%と高い比重を占めています。

本学は「国際交流における戦略的プロジェクト構想」の中で,2011年の本学創立100周年を目途に,第一段階では2000年5月に「大学サミット・イン・九州」,同じく12月に「アジア学長会議」を開催しました。今後第二段階では,締結大学毎の関係部局集団(地域毎)をアジア,ヨーロッパ,米国等地域毎に組織し,共同研究の企画・実行,公開シンポジウムを開催すること,第三段階では地域毎の共同プロジェクトを分野別に地球規模に統合し,100周年企画国際シンポジウムを開催する予定です。「アジア総合研究機構」は,これら国際交流中長期戦略の要として,アジアに関する総合的学術交流を促進し,効率的な分野別学際集団形成への寄与が期待されます。

このために,「教育研究プログラム・研究拠点形成プロジェクト(P&P)」では,2001年度から「アジア総合研究」を強力に推進することを決定しました。そこで全学から研究プロジェクトを募集し,本研究委員会の意見も反映させて審査が行なわれます。さらに,アジア研究に関する学内外の様々な研究情報を収集しデータベース化し研究者相互の活用に資する準備を進めています。

また,支援室には,支援室長,協力教官,常勤の教官(助手)を配置し,学内外の要請に対応できる体制を構築しつつあります。

すでに,学外からの関心は高く,アジア交流に関心の高い韓国や米国の教授,さらに福岡県国立博物館対策室長などが支援室を来訪され,今後の連携について活発な意見交換が行われています。