| 奣梫 埳搒僉儍儞僷僗傊偺岺妛宯戞擇恮堏揮傪寎偊偰 |

| 怴僉儍儞僷僗寁夋愱栧埾堳夛埾堳挿 | |

| 棟帠丒暃妛挿 | 桳愳丂愡晇 |

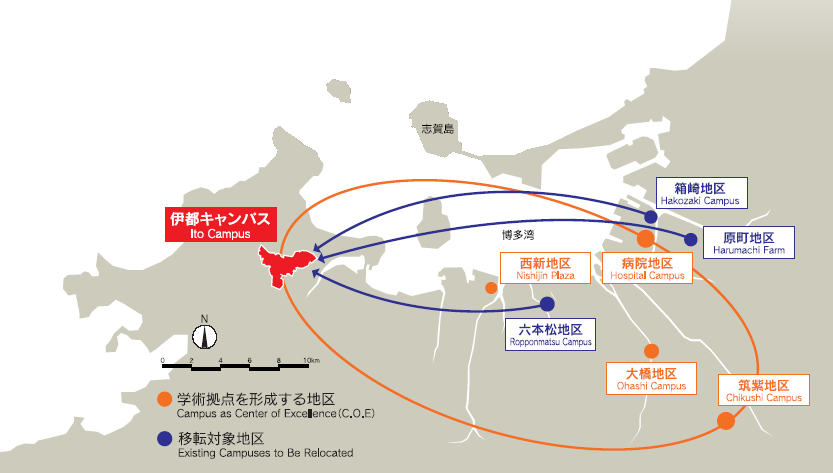

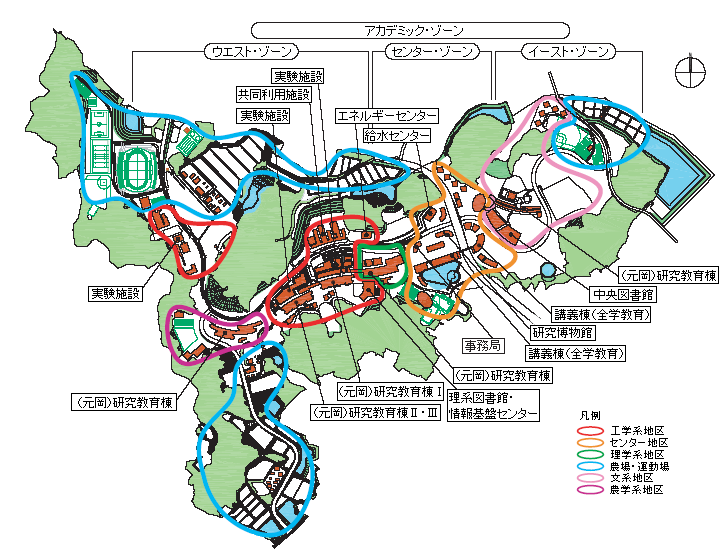

丂嬨廈戝妛偼丄乽帪戙偺曄壔偵墳偠偰帺棩揑偵曄妚偟丄妶椡傪堐帩偟懕偗傞奐偐傟偨戝妛偺峔抸乿偲丄乽偦傟偵憡墳偟偄尋媶丒嫵堢嫆揰偺憂憿乿傪僐儞僙僾僩偵丄暉壀巗惣嬫尦壀丒孠尨抧嬫丄慜尨巗丄巙杸挰偵傑偨偑傞怴僉儍儞僷僗乮埳搒僉儍儞僷僗乯傪寶愝拞偱偡丅偙偙偵敔嶈抧嬫丄榋杮徏抧嬫丄尨挰抧嬫偺僉儍儞僷僗傪摑崌堏揮偟丄寁夋恖岥栺堦枩榋愮恖丄墑傋彴柺愊栺屲廫枩噓偺巤愝傪寁夋偟偰偄傑偡丅擇乑乑屲乮暯惉廫幍乯擭偵偼岺妛宯偺栺敿暘偑戞堦恮偲偟偰丄堷偒懕偒擇乑乑榋乮暯惉廫敧乯擭屻婜偵岺妛宯偺巆傝敿暘偑戞擇恮偲偟偰堏揮偟丄巐愮嬨昐恖偺妛惗偲嫵怑堳偺僉儍儞僷僗儔僀僼偑巒傑傝傑偟偨丅

丂埳搒僉儍儞僷僗偼丄搶惣栺嶰噏丄撿杒栺擇丒屲噏丄擇幍屲僿僋僞乕儖偺峀戝側晘抧偱偡丅攷懡榩偺惣丄巺搰敿搰偺傎傏拞墰偵埵抲偟偰偍傝丄暉壀偺拞怱丄揤恄偐傜栺廫屲噏丄岞嫟岎捠婡娭偱栺巐廫暘偺嫍棧偵偁傝傑偡丅搒巗偺嬤峹偲偄偆棙曋傪帩偪側偑傜丄尯奅撳偵朷傓朙偐側帺慠偑巆偝傟偨惷鎹側娐嫬偵偁傝傑偡丅屆偔偐傜偙偺抧堟偱丄恖乆偺墲棃偑惙傫偱偁偭偨偙偲傪帵偡堚愓偑悢懡偔懚嵼偡傞楌巎偁傞抧堟偱偡丅

丂嬨廈戝妛偼丄帪戙偺挭棳偺愭抂傪偒傞傋偔丄妛晎丒尋媶堾惂搙傪偼偠傔偲偡傞戝婯柾側夵妚傪幚巤偟偰偒傑偟偨丅埳搒僉儍儞僷僗偼丄嬨廈戝妛偺怴偟偄戝妛憸傪嬻娫揑偵幚尰偡傞晳戜偲偟偰埵抲偯偗傜傟傑偡丅擇乑乑堦乮暯惉廫嶰乯擭丄挿婜偵傢偨傞僉儍儞僷僗偯偔傝傪堦娧偟偰峴偆偨傔偺曽恓傪乽嬨廈戝妛怴僉儍儞僷僗丒儅僗僞乕僾儔儞擇乑乑堦乿偵傑偲傔丄偙傟偵廬偭偰丄奺抧嬫偺婎杮愝寁丄僨僓僀儞儅僯儏傾儖摍傪傑偲傔丄巤愝偺愝寁丄岺帠傪恑傔偰偄傑偡丅

| 丂埳搒僉儍儞僷僗傪晳戜偵偟偨怴偟偄尋媶揥奐傕悇恑偝傟偰偄傑偡丅屄恖忣曬偺曐岇傗僱僢僩儚

乕僋幮夛偱偺屄恖擣徹側偳怴偟偄幮夛栤戣偲庢傝慻傓俬俠僇乕僪僾儘僕僃僋僩傗丄怴僄僱儖僊乕偱偁

傞悈慺棙梡媄弍偺尋媶奐敪嫆揰偲儈僯幮夛幚徹傪栚巜偟偨悈慺僉儍儞僷僗峔憐丄儐乕僓乕傪婎斦偲偟

偨媄弍偲姶惈傪梈崌偡傞儐乕僓乕僒僀僄儞僗側偳丄枹棃宆僉儍儞僷僗傪栚巜偟偨庢傝慻傒偑偼偠傑偭

偰偄傑偡丅 丂嬨廈戝妛妛弍尋媶搒巗峔憐偵傕偲偯偔廃曈偺傑偪偯偔傝傕丄彮偟偢偮巔傪尰偟偰偄

傑偡丅妛墍

捠傝慄丄壨愳惍旛傪偼偠傔偲偡傞條乆側僀儞僼儔惍旛丄嬨戝妛尋搒巗墂傗戝宆彜嬈巤愝偑僆乕僾儞偟

偨埳搒搚抧嬫夋惍棟帠嬈丄僉儍儞僷僗廃曈偱偺妛惗偺廧傑偄偯偔傝側偳丄帺帯懱傗柉娫帠嬈幰偺庤偱

拝乆偲恑傔傜傟偰偄傑偡丅傑偨丄俶俹俷傗儃儔儞僥傿傾偵傛傞僉儍儞僷僗偺娐嫬憂憿妶摦傗丄堏揮偟

偨岺妛宯妛惗丒嫵怑堳偲抧尦廧柉偲偺岎棳傕巒傑偭偰偄傑偡丅 丂堏揮偼丄岺妛宯偵懕偗偰丄棟妛丄暥宯丄擾妛偺弴偵幚巤偡傞梊掕偱偡丅擇乑乑榋乮暯惉廫敧乯擭幍

寧偵妛撪椆彸傪摼偰丄榋杮徏抧嬫乮慡妛嫵堢丄斾妑幮夛暥壔丄尵岅暥壔懠乯偺埳搒僉儍儞僷僗傊偺戞

嘦僗僥乕僕偱偺捈愙堏揮偵偮偄偰丄暥晹壢妛徣偺椆彸傪摼偨偲偙傠偱偡丅 丂埳搒僉儍儞僷僗偲嬨廈戝妛妛弍尋媶搒巗偺幚尰偵岦偗偰丄娭學奺埵偺偛嫤椡傪堷偒懕偒偍婅偄偄偨偟

傑偡丅 乮偁傝偐傢丂偣偮偍乯 |

|

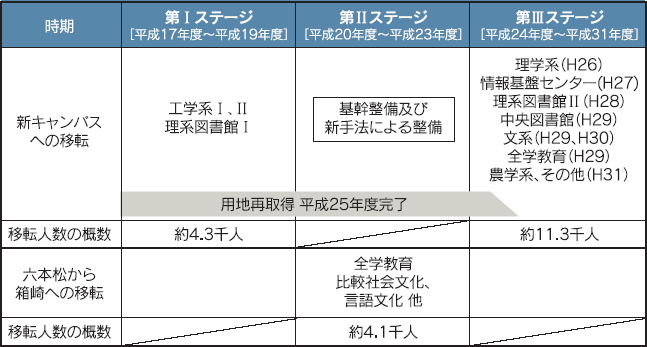

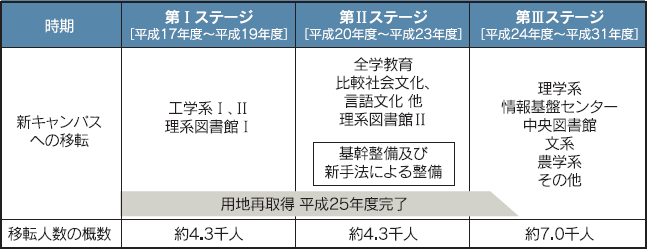

| 仭堏揮弴彉埬俀侽侽侾乮暯惉侾俁乯擭俁寧 |

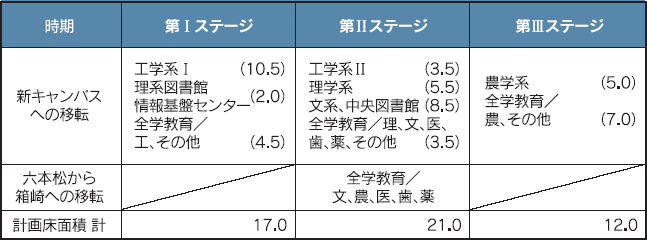

| 堏揮僗僥乕僕暿偺堏揮懳徾偺晹嬊偲巤愝偺墑彴柺愊乮奣嶼乯 |

|

| 乮寁夋墑彴柺愊丗枩噓乯 |

| 仠 | 慡妛嫵堢偺堦晹偑尦壀傊捈愙堏揮偟丄懠偺堦晹偑敔嶈偵堦扷堏揮偟偨偺偪丄尦壀傊偺嵞堏揮傪峴 偆丅 | |||||||||

| 仠 | 戞嘥僗僥乕僕戞1恮偺堏揮奐巒偐傜戞嘨僗僥乕僕偺堏揮廔椆傑偱傪丄奣偹10擭掱搙偲憐掕偟偰偄 傞丅 | |||||||||

| 仠 | 巤愝偼搹枅偵寶愝偝傟傞偨傔丄堏揮偼拃師峴傢傟傞丅偙偺堏揮弴彉埬偼晹嬊堏揮弴彉偵娭偡傞偍 偍傑偐側曽恓傪帵偡傕偺偱偁傝丄巤愝偵傛偭偰偼帪婜偑慜屻偡傞応崌偑偁傝偊傞丅幚尡巤愝摍偵偮偄 偰偼丄強懏晹嬊偺堏揮傪峫椂偟偰屄乆偵専摙偡傞丅 | |||||||||

| 仠 | 偦偺懠偵偼埲壓偺傛偆側巤愝傪憐掕偟偰偄傞丅偦傟偧傟偵娭傢傞婡擻偺堏摦偵偮偄偰偼丄暿搑専

摙偡傞丅

|