| 特別企画 | 東京座談会2003. |

「産業界は、極端に言えば、すぐに役立つ人材を 育ててほしいという段階に入っています。」(増田)

独創性ある自立した人材を

中野 どうもありがとうございました。 それでは、九州大学における人材育成 という観点からご意見をお願いします。

増田 現在の産業界はたいへん変化が 激しく、しかも競争も激しくなってい ます。この競争は、単に日本国内だけ でなく、国際的にも激しくなっており、 大学には、こういった社会に役立つ人 材を教育してほしいと思っています。 従来は、学生時代はのびのびと遊んで いて、社会に出てから一所懸命努力し て、長い時間をかけて一人前になって くれればいいということでした。今は もう、それでは遅いと思います。産業 界は、極端に言えば、すぐに役立つ人 材を育ててほしいという段階に入って います。少なくとも、競争社会に出て も一人で生きていけるだけの強さは備 えてほしい。二十一世紀プログラムで、 入学する学生のほとんどが女性という ことでしたが、男性も活力のある学生 にしていただきたい。

|

「世の中には苦しいことがたくさんあります。

それをどのようにプラスに転化して自分の

エネルギーにするかということが大切なのです。」 (古川) |

|

古川 貞二郎 (ふるかわ ていじろう) 昭和33年九州大学法学部卒。長崎県総務部 を経て厚生省へ入省し、平成5年から厚生事 務次官、平成7年2月に内閣官房副長官に就 任し、官僚機構のトップとして、村山、橋 本、小渕、森、小泉の五つの内閣を支える。 |

古川

梶山総長のお話で、人間性、社

会性、国際性、創造性と、人材育成の

基本方針と二十一世紀プログラムのこ

とがありましたが、一つも文句のつけ

ようがありません。ただ、学生がそれ

をどう受け止めて、どう心に刻むかと

いうことだと思います。そのために学

生に求められるのは、まず第一に物事

を考え抜く力、第二に挑戦し続ける姿

勢、第三がプラス思考だと思います。

まず第一に、物事について考えるだ

けでなく、考え抜くということの大切さを申し上げたい。今後世界は三極化

していくだろうと言われています。一

つはアメリカ中心で、一つがEUを中

心に東欧を組み込んだ世界。もう一つ

がアジアです。中でも中国にどう向き

合うかということは大きな課題です。

例えばそういう世界情勢について、考

えるだけではなくて、考え抜くという

こと。そこに先見性が生まれるでしょ

う。考え抜く方法の一つとして、例え

ば、日記をつけるという方法がありま

す。私は大学時代から「青雲日記」と

いうのを書いてきました。ときには大

学ノート三頁に及ぶこともありますが、

今振り返ってみても自分がいとおしく

なるというか、考え抜いてきた足跡が

あるわけです。

次に、挑戦し続ける姿勢。私は三十

九代目の厚生事務次官でしたが、三十

九代目にして初めて東京大学出身者以

外の事務次官でした。別にそれを自慢

するわけではないのですが、昨日より

は今日、今日よりは明日と、何かに挑

戦し続けるという気持ちが衰えなかっ

たことが、いまでも頑張っていること

ができる要因かなと思います。

第三のプラス思考ということですが、

これは母の影響なのです。高校三年生

のとき、朝四時に起きて市場へ野菜を

出しに行っていましたが、その途中で

自転車を盗られたことがありました。

当時としては高価な自転車でしたが、

母は「自転車を盗られたぐらいでよか

った」と言いました。また、怪我をし

てくると「怪我ぐらいでよかった」と

言う。今考えると、自転車を盗られた

り、怪我をしてよかったはずはないの

に、失敗してもそれをプラスに考える

のです。私も、会社に落ちたから公務

員になったわけで、会社に入っていた

ら支店長にもなれなかったかもしれな

い。世の中には苦しいことがたくさん

あります。それをどのようにプラスに

転化して自分のエネルギーにするかと

いうことが大切なのです。

|

「今企業は、画一的な組織の一員として 有能な人材よりは、独創性のある、個人として 自立している人材を強く求める状況に あるのではないかと思います。」(藤井) |

|

藤井 龍子 (ふじい りゅうこ) 昭和44年九州大学法学部卒。労働省 へ入省し、婦人局婦人福祉課長、大 阪府生活文化部長などを経て、平成 10年6月労働省女性局長。平成13年 4月から内閣府情報公開審査会委員。 |

藤井

先ほどの梶山総長のお話でも、

最近は女性がとても元気だということ

で、たいへん結構なことだと思います。

以前から思っていたことですけれど、

九州というところは、昔から女性がと

ても強い。一見、亭主関白に見えるけ

れど、女性が亭主関白風にしているの

で、仏様の掌といった感じで女性が男

性をリードしているというように感じ

られます(笑)。そういう意味で、二十

一世紀プログラムの七、八割が女性で

あるということは、とても頼もしいと

いうか、当然の結果であると思うわけ

です。

男女共同参画のことで企業から講演

を頼まれたとき、「アメリカやヨーロッ

パは二頭立ての馬車で競争するのです

よ。日本はどうして一頭立ての馬車で

競争するのですか。二頭立ての馬車と

一頭立ての馬車で競争してどちらが勝

つかは、火を見るよりも明らかではな

いでしょうか」と申し上げています。

これからの社会には元気のいい女性の

力をもっと活用した方がいいのではな

いか。そういう意味で、大学でも最近

は女性の方がとても増えてきています

し、しっかりとした人材育成をしてい

ただきたいと思います。

すぐに役に立つ人材が企業では求め

られているということですが、今企業

は、画一的な組織の一員として有能な

人材よりは、独創性のある、個人とし

て自立している人材を強く求める状況

にあるのではないかと思います。九州

大学でもその辺りに焦点を置いた人材

育成をしていった方がいいのではない

でしょうか。それでこそ二十一世紀プ

ログラムというものが、非常にチャレ

ンジングな人材育成のあり方として意

義があると思うのです。確かに、非常

に時間とお金のかかる事業であるとい

うことはおっしゃるとおりだと思いま

す。ただ、私は法学部で勉強した経験

から申しますと、当時は、百人とか二

百人も入る教室で先生の講義を一方的

に聞くマスプロ教育でした。それはそ

れで悪いことではなかったとは思うの

ですが、学生の創造性をもっと引き出

すためにはそういう教育だけでは不十

分なのではないかと、今、痛切に感じ

ています。今の時代にあった教育をす

るためにはもっと違った手法、もっと

コミュニケーションを密にして、創造

性を引き出す方法にしていくべきでは

ないかと思います。

それから、先ほど古川副長官から考

え抜くことの大切さというご指摘がご

ざいましたが、学生にとってそういう

姿勢はとても必要だと思います。「職業

とは何か」というと、経済的な基盤を

得るということが一つですが、もう一

つには自己実現という意味があると思

います。自分の人生、自分の存在をど

のように実現していくかということで

す。そのため、職業につく前に、いっ

たい自分とは何なのか、この社会にお

いて何をやりたいのかということをよ

くよく考え抜くということ、自分を客

観視してみる必要があるのでは、と思

います。

| 「アメリカやヨーロッパは 二頭立ての馬車で競争するのですよ。 日本はどうして一頭立ての馬車で 競争するのですか。」(藤井) |

|

| ※ |

箱島

私は世の中で大学ほど怠惰なと

ころはないと思っていましたが、先ほ

どの梶山先生のお話で、大学は大波乱

だという現実を知りました。今、認識

を新たにしているところです。特に九

州大学の場合には、全国の大学に先駆

けて、学府と研究院に分ける大学院の

構成や、二十一世紀プログラムなど、

チャレンジ精神に富んでいます。卒業

生の一人として非常に嬉しく思います。

しかし、大学というのは学生が中心

で、どんなに新しい制度を作ろうと、

あるいはキャンパスを整備しようと、

学生に学ぶ意欲がなければほとんど意

味がない。砂上の楼閣というか、餡こ

のない饅頭になってしまうと思います。

学生とは読んで字のごとく学ぶ人間で

す。ですからまず学問を志すことが大

事だと思います。今の学生は刺激が多

すぎて、一つのことを学ぶのはたいへ

んだろうと思いますが、根本を忘れて

もらっては困ります。先ほども話した

ように、私自身は家業が忙しくてほと

んど授業に出なかった人間です。それ

で、若い頃にきちんと学んでいないこ

とはハンデだな、と思うことがしばし

ばあったものですから、学生はとにか

く勉強することだ、アルバイトをしな

いで済むものならしないで勉強した方

がいい、と思いつつ、一つのエピソー

ドを紹介しましょう。

私が社長になって間もないときのこ

とです。朝日新聞社に、当時国連難民

高等弁務官であった緒方貞子さんを講

師としてお招きしたことがあります。

学生もたくさんきました。講演が終わ

って、ある学生の「自分はボランティ

アとして、難民救援をしたいのだが、

どうすればいいだろうか」という質問

に対して、緒方さんは「あなたは学生

さんでしょう。しっかり勉強してくだ

さい。そして体系立てて物事を考える

力を、いま身につけるのです。そうす

れば、卒業後にいくらでもしてほしい

ことがあります」とおっしゃいました。

これは非常に大切なことで、大学を卒

業すると嫌というほど社会体験をする

のです。大学では四年間という時間と

若さがあるのですから、この大切なと

きをきちんと学問と向き合って過ごし

ていただきたいと思います。社会から

の引退後にも時間はありますが、その

ときにはもう若さがありません。

それから、増田さんがおっしゃった、

今、企業が即戦力を欲しがっていると

いうことですが、それは実務能力を学

生時代につけておけということではな

く、早く戦力化するために必要な基礎

的な力をつけておけ、強い頭を持った

人間になってほしいということだと思

います。東京大学の客員教授になった

ことがある同僚の記者に聞いたのですが、こういう調査をやりなさいと指示

を出したら学生は完璧に近い形で調査

をまとめてきた。しかし、あるアンケ

ート調査をどう読み取るか、そして、

これが今後どのように展開していくか

という、読み取り、予測する力、いわ

ゆる考える力が非常に落ちていると言

っておりました。強い頭を持つために

はどうしたらいいのだろうかというこ

とですが、最近の学生は読書しない、

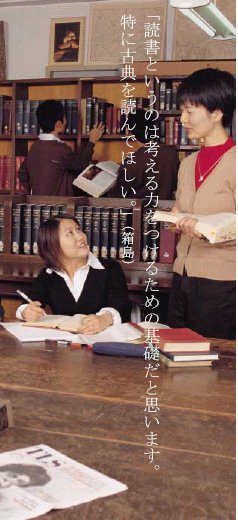

と言われます。読書というのは考える

力をつけるための基礎だと思います。

特に古典を読んでほしい。

私は、自分では要領が悪くて不器用

な男だと自覚しておりますが、そのた

めにはベストを尽くすしかないと思っ

て生きてきました。手抜きして適当に

事にあたれば悲惨な結果になる。しか

しベストを尽くせば、そこそこの結果

が出る。若干の齟齬は出るがその辺は

修正がきく。ですから平凡ですがdo

my best

ということで今日までやって

きました。

|

「特色を出すということは、 何でもかんでもやるということではない。 選択と集中。ある部分は 捨てなければいけない。」(箱島) |

|

箱島 信一 (はこしま しんいち) 昭和37年九州大学経済学部卒。 朝日新聞社へ入社し、東京本社経 済部長、編集局長などを経て平成 11年2月から代表取締役社長。 |

古川 私も箱島さんのおっしゃったこ とに同感です。学ぶということは何も 自分の専門領域の勉強をするというこ とばかりではない。特に私がお願いし たいのは、大学に入って一年、二年の 二年間はものすごく大事だということ。 山登りをして自然に接するということ も学びです。読書も学び、それから先 輩や仲間と出会い、語り合う。これも 学びです。そういう学びを大学に入っ て、専門で忙しくなる前の一、二年の 間にしっかりやれば、先ほど話に出た、 頭の強い人になれると思います。そう いう意味での学びということを分かっ ていただきたい。

|

|

| ※ | 司会進行役の中野副学長 |

社会貢献と国際性 ―大学としての個性、 特色を出す

中野 ありがとうございます。お話を 伺っているうちに、司会者である私も 興奮して参りました。 次に、大学を外から見たときに、ど のような社会貢献が期待されているの か、大学の社会性、国際性ということ からもご意見をいただきたいと思いま す。

梶山

最近までは、大学の中で一所懸

命研究はするけれど、それを社会にど

のような形で還元するかという、産学

連携という意識はあまりありませんで

した。今はそれが非常に改善されてい

ます。工学部など理系に限らず、文系

でも産学連携に対する努力が始まって

います。

その際に九州大学としては、アジア

に対する眼を重視していきたいと考え

ています。アジアから情報をもらう。

アジアに対して情報を流す。特に、中

国、韓国との関係です。中国はたいへ

んな速さで変化しており、うかうかし

ていると置いていかれるということに

なってしまいます。

昔のように受け身ではなく、こちら

から調査をして積極的に連携していこ

うとしていますが、重要なのは、産学

連携の体制は作り出せるけれど、実質

的な成功例があまりないということで

す。成功例をまず一つ作りたいのです。

その先駈けとして、平成十四年十月に

東京の丸の内に開設した東京オフィス

と、九州大学の様々な研究をまとめた

グループ、リサーチコア(現在、四十

一)とが連携して、情報を公開するよ

うにしました。早速ある企業から、九

州大学と見合いをしたいという打診が

ありました。このように九州大学が持

っている情報を東京オフィスから積極

的に発信する、しかも日本だけにでは

なく外国にも出す。また、向こうの情

報も積極的に受け取る。そういう戦略

も始まっています。

|

|

| ※ | 英語による国際コースの講義 |

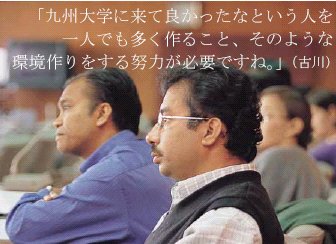

古川 私の九州大学に対する期待です が、これからの中国のことを考えると、 中国に関しては日本では九州大学が一 番強い大学、そういうことが一つの売 りになるようになってほしい。これか らの大学には特色が必要になります。 以前、竹下登先生とお話していたとき に「古川さん、中国と外交上のパイプ が途絶えても、高碕達之助さんのよう な人がいてパイプを繋いだ。しかし今 は、そういう人がいない。それを養成 しなきゃいかん」というようなことを 言われたことがあります。十数年も前 のことですが、現実に今、日中のパイ プ役を果たすことのできる人がいない のです。実際に大きな役割を果たすこ とになるのは十年先か、二十年先かは 分かりませんが、九州大学には、その 役割を担えるような存在になってほし い。先ほど、世界は三極になると申し ましたが、その中でおそらく日本はア メリカに組するでしょう。そういう状 況になったときに、九州大学が中国に 強いということは、アメリカにもEU にも強いということになるのです。そ ういうふうなことが九州大学にできな いのかなぁ、と思います。

箱島

全く同感ですね。平成十六年四

月から国立大学の法人化が始まります

が、これは経済でいうと統制経済から

自由競争になる、クオリティを競い合

う時代に入るということです。そうい

う時代には大学としての特色、個性を

出さないといけない。その場合、九州

大学としては何かというと、やはりア

ジアだと思います。地理的にも歴史的

にも、九州の福岡というのは特別です。

高校生が大学を選ぼうというときに

「アジアをやりたければ、九州大学だよ」

と勧められ、企業なり研究者からも

「アジアのことなら九州大学に聞けば大

丈夫だ」と言われるようになる。また、

そういう個性を広く世間に認知しても

らうには、やはりPRが必要であると

思います。その点で、必ずしも九州大

学は上手いとは言えないのかもしれな

い。

ただ、一つ指摘しておきたいのは、

特色を出すということは、何でもかん

でもやるということではありません。

選択と集中とよく言いますが、ある部

分は捨てなければいけない。大学の舵

を取っていく梶山先生としては辛い決

断もこれからたくさんあると思います

が、捨てることも含めて特色を出すこ

とだと思います。

|

| ※ |

「これからの中国のことを考えると、 中国に関しては日本では九州大学が一番強い大学、 そういうことが一つの売りになるようになってほしい。」(古川)