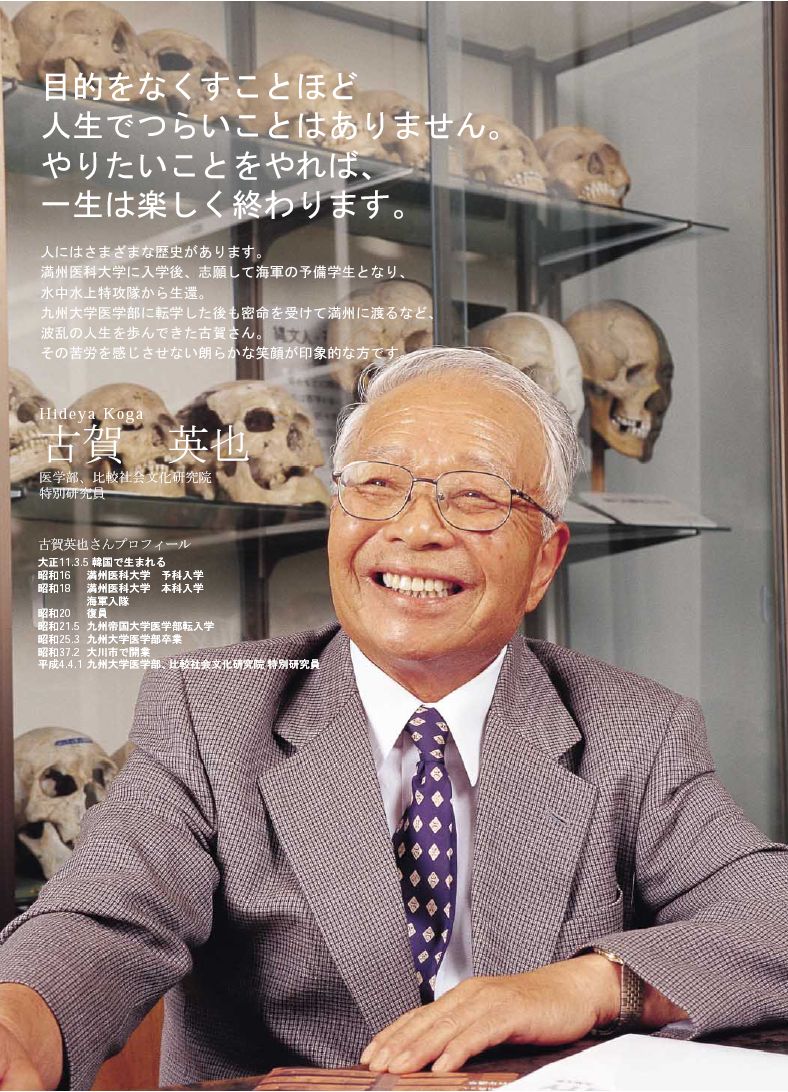

最初に医学を志した理由は何だったのでしょうか。

私の両親は韓国で農場を経営していて医学とは無縁でした。私も最初は軍隊を志し、海軍兵学校を受けたのですが、残念ながら落ちてしまいました。どうしようかと思っていたところ、当時は農業立国ですから、後世まで名を残すにはゴビ砂漠の一大農場化しかないということになり、それなら仲間内で医者がひとりほしいということで、ゴビ砂漠にも近い満州医科大学へ入ったのです。当時は馬に乗って往診することを夢見ていました。

医学生でありながら軍隊を志願し、いわゆる特攻隊に入られたのはどうしてですか。

よく聞かれる質問ですが、その時代の男性にとっては軍隊に志願するのは特別なことではありません。誰もが持った当然の気持ちだと思います。次第に敗戦の気配が濃くなり、このままでは医者になれるかどうかも、馬に乗って往診する夢が実現できるかどうかも分かりませんでした。

昭和十八年十月、予備学生に採用された者は三千名です。入隊後、基礎教育が四ヶ月、術科教育(水雷・艦艇・通信・砲術気象・航海・陸戦・教育)が四ヶ月ありました。その後任地配属となるのですが、私は二百五十名の仲間と共に水雷学校へ。その後そのほとんど全員が魚雷艇、「震洋」(爆薬装備モーターボート)の水上特攻隊、特殊潜航艇(ハワイ真珠湾攻撃参加)、人間魚雷で有名な「回天」の水中特攻隊に配属されて、敗戦の日まで戦ったわけです。

何度か命令が出て出撃されていますが、その度に運良くお戻りになっていますね。

出撃命令が出た時は「これで死ぬのだな」と覚悟しました。決意をするからには一回で死にたいですね。何度も死を覚悟することほどきついものはありません。出撃したのに戻ってくるのは本当に嫌なものです。私たちの特殊潜航艇はまだよかったのですが、人間魚雷の「回天」は出撃したら死んで当たり前でした。生きて戻って来ようものなら、「何で帰って来た!」と責められて非常に苦しい思いをします。そうした隊員は「早くもう一度出撃したい」と言っていました。

特殊潜航艇には五名の乗組員がいて、私は艇長をしていましたから、いざという時には全員が一斉に私の顔を見つめます。その時は何とも言えない気持ちです。中には十七歳の乗組員もいて、恋人の写真を持っていたりします。こいつを死なせるわけにはいかないな、という気持ちはありました。

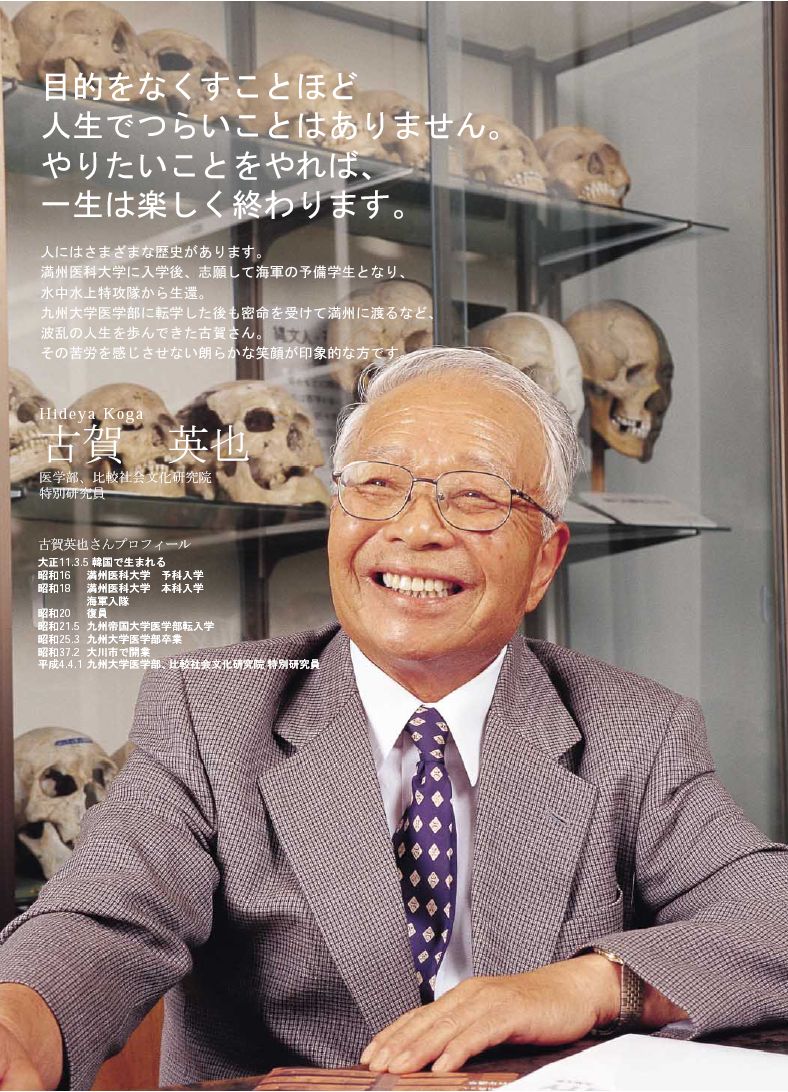

福岡にてお父様と(昭和19年5月) 旅順第3期兵科予備学生教育隊第5分隊第8班。

前列左端が古賀さん。(昭和18年10月)常に死と隣り合わせの状況にあったわけですね。

特攻隊というと悲愴感が漂いますが、実のところあまり死を考えたことはなかったですね。というより悲愴感を分かつ暇がなかった。特殊潜航艇は潜水艦ですが、よく故障や水漏れするので修理や整備が大変でした。また、最後は目的地まで潜航艇を載せて行く大型船がなくなり、自力で広島の呉基地から沖縄を目指したりしました。速度は十二.十八ノットぐらいしか出ませんから、沖縄まで二ヶ月近くかかります。成功すれば大したものでしたが、途中で嵐に遭って失敗しました。とにかく目的地に着く努力の方が大変でしたね。よく遺稿集などが残されていますが、とてもそんなものを書く暇はありませんでした。

予備学生は数が多かったので、仲間内では言いたいことを言えました。その点、海軍は非常にリベラルなところで、上官に対しても言いたいことを言っていました。予備学生も大事にしてくれましたし、いいところだったと思います。

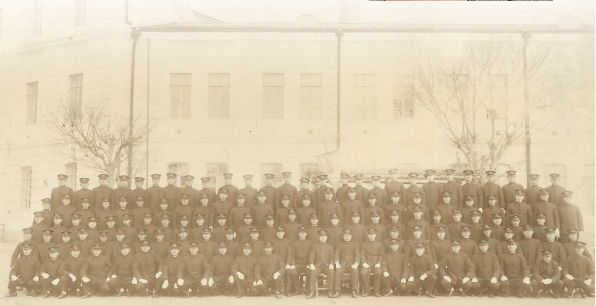

旅順第5分隊の同期会。

前列左は九州帝国大学出身の作家島尾敏雄氏、

その奥が古賀さん。そうした中、終戦を迎えた時はどんなお気持ちでしたか。

終戦の時は人生で一番つらかったですね。それまであった目的がなくなり、どうしていいか分からなくなりました。人間、目的をなくすことほどつらいことはありません。この時期は何をしていたか自分でもよく覚えていません。

その後、九州大学医学部へ転入されますが。

復員して福岡県朝倉郡の故郷で暮らしていたところ、ある日、父が「もう一度医者にならないか」と言うんです。翌年四月に引揚学生の転入学試験が実施されることを聞いてきたそうです。当時は食うにも困る時代でしたから、私も復学など考えておらず、すでに自転車会社に就職も決めていました。ところが父は「みんな食えないのは同じ。いよいよ食べられないようになってから働けばいい」と言います。私ものんびりしたもので「そうですね」と試験を受けることにしました。

試験に合格する自信もなかったのですが、運良く九州大学に入ることができました。でも目的をなくしていますから勉強にもまったく身が入らない。アルバイトばかりやっていました。満州へ行ったのも、そんな時期だったと思います。

満州医科大学へ引揚学生の転入学試験のことを伝えに行ったお話ですね。少し詳しく聞かせていただけますか。

引揚学生の転入学試験は間もなく打ち切られることになっていましたが、満州医大からの引揚者はまだ少なく、情報があまり伝わっていなかったのです。それで引き揚げて来た満州医大の人間が、私にぜひ伝えに行ってほしいと言うのです。よく考えれば手紙を託すなどの方法があったと思うのですが、九州大学の学生証も持って行けと言われましたし、私が証人のようなものだったのでしょう。満州は食べ物も豊富というので、それなら行こうと決めました。

もちろん海外渡航は許されていませんから密出国ということになります。海軍の先輩や同僚が引揚船の船長をしていましたから、頼んで乗せてもらいました。実は、この話はつい五.六年前までまったく話したことがありませんでした。自分が捕まることより、この時お世話になった先輩や同僚に迷惑をかけたくない一心からです。私はおしゃべりなのですが、このことだけは口にしませんでしたね。途中、夜汽車では苦力クリー(労働者)に囲まれたりして怖い思いもしました。また、満州医大のあった奉天に着いたまではよかったのですが、今度はいつ帰れるか分からない。引揚者として船に乗り、日本に帰り着いたのは二ヶ月後でした。

九州大学時代の思い出は何かありますか。

昭和二十一年入学の私共のクラスは陸海軍出身者、他学部からの転科者・高専卒・海外大学(京城・台北帝大・満州医大)からの転入学者であり、混りの学年と言われていました。陸軍少佐で参謀をされていた人もいて、年齢差もあり多彩な人脈を作っていました。一般に真面目で勉強家が多く、クラスの誇りとする医学者を輩出しています。私は勉強はしませんでしたが、これらの人との交流が楽しく講義を欠席したことはありませんでした。

|

| 古賀さんが入隊した、旅順第3期兵科予備学生教育隊第5分隊。最後列右から2人目が古賀さん。 最後列右から6人目は、九州帝国大学法文学部を卒業して入隊した島尾敏雄氏。(昭和18年10月) |

開業されていた医院を閉めた後、平成四年から九州大学で人骨整理のお手伝いをされているそうですね。

七〇歳になったのを機に引退しましたが、元気ですから何かすることがないかと思っていたところ、九州大学医学部第二解剖学教室の柴田先生から来てもいいですよと言っていただきました。もともと臨床より基礎医学をやりたいと思っていましたので、特別研究員として籍を置かせていただきました。

ところが、昔は解剖といえば人体解剖でしたが、今は細胞や遺伝子レベルになっています。解剖学では人骨を研究する人間がいなくなり、集めた骨格標本があちこちに分散していました。これをひとつにまとめられないかと整理を始めたのです。現在、人骨の研究は大学院の比較社会文化研究院に移っていますが、それまでに発掘・収集した縄文時代から現代までの約三〇〇〇体をひとりで整理しました。シャツやズボンをひっかけて三.四着だめにしましたし、ハシゴから落ちたこともあります。でも本当に楽しかったですね。

実は、今年五月の開学記念式典で感謝状をいただきました。他にすることもなく、研究室をすっきりさせようと始めたことで、感謝状をいただけるなどとは考えもしませんでした。今は、比較社会文化研究院の先生方に助けていただきながら、人類骨格に関する論文を書き終えたところです。

日中交流にもご尽力されているとか。

満州医科大学の関係もあり、中国の医学生に日本の医療を体験させてあげたいとの気持ちから、平成四年より国立九州ガンセンターに中国の医師を研修で受け入れています。滞在費を個人的に出資しています。私には子どももいませんし、年金も十分いただいていますから。

さまざまな経験をされたこれまでの人生を振り返って、今はどう思われますか。

よく「苦労されたのですね」と言われますが、そういう時代でしたし、苦労と思ったことは一度もありません。不安になったことはありますが、つらかったことはないですね。むしろ振り返ると楽しかったと思います。人からの報酬さえ望まなければ、自分の思う通りになるのですから。人生はやりたいことを一生懸命やるのがいちばんです。私自身もそうしてきたと思いますし、やりたいことをやっていれば一生は楽しく終わります。今の学生の皆さんも、目的を持って生きてほしいと思います。

古賀さんが在籍した当時の病院地区。

整形外科屋上より内科方面を望む(昭和26年)。満州医科大学相撲部時代(昭和17年)。

前列上半身裸が古賀さん。

前のページ ページTOPへ 次のページ

インデックスへ