〜新キャンパス・センター地区基本設計を学内了承〜

新キャンパス計画専門委員会委員長・副学長 有川節夫

「知の時代」といわれる新世紀を迎え、九州大学は、本学の目指 す大学像にふさわしい研究・教育施設の整備、新しいスタイルのキ ャンパス生活を実現するため、二〇〇五年(平成十七年)より福岡 市西区元岡・桑原地区、志摩町、前原市への移転を開始します。糸 島半島の豊かな自然と都市近郊部にある利便性を活かし、産官学の 連携によって整備される九州大学学術研究都市のコアゾーンとし て、九州大学新キャンパスの稼働が待たれています。

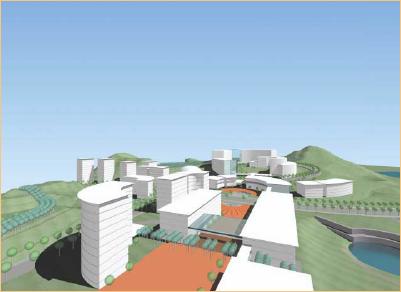

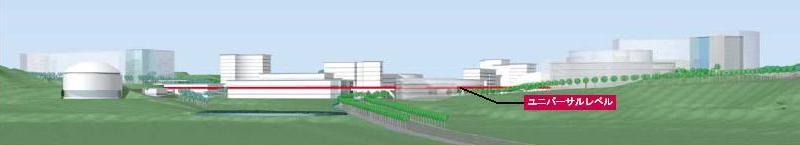

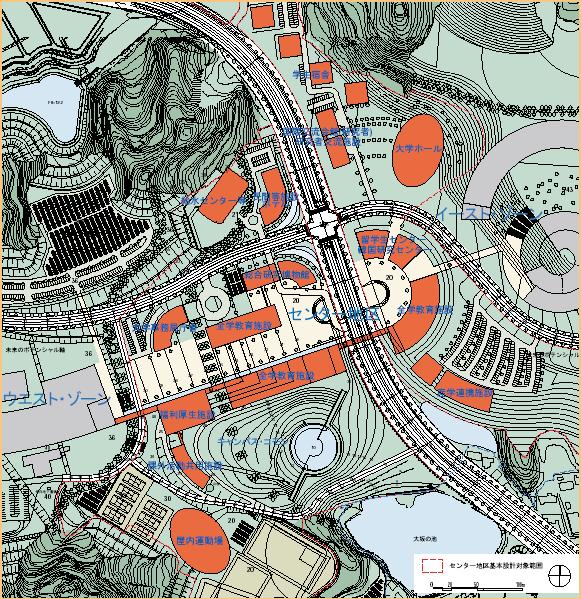

「九州大学新キャンパス・マスタープラン2001 」では、センター地区を、総合研究博物館、事務局 庁舎、全学教育施設等が立地する大学の中心的エリアとして位置づ けています。ここは、「大学の顔」となるメイン・エントランスとし て、また、学生・教職員が集うキャンパスの重心として機能する重 要な地区であり、周辺地域と連携した大学まち「タウン・オン・キ ャンパス」を形成するエリアです。 センター地区を中心に、「楽しみを感じながら学び住むことができ る、広く社会に開かれたキャンパス」を実現することが期待されて います。

センター地区の形成は、移転第 二ステージ(二〇〇八〜二〇一一年頃)を目指します。

センター地区基本設計の了承新キャンパス計画専門委員会では、センター地区の基本設計を行 うにあたり、イースト・センター・ゾーンWG(WG長:竹下輝 和教授)とタウン・オン・キャンパスWG(WG長:坂口光一助教 授)の合同検討チームおよびコアチーム(コアチーム長:坂井猛助 教授)を設置し、二〇〇二年(平成十四年)八月に実施されたプロ ポーザル方式で建設コンサルタントとして指名された黒川紀章・日 本設計共同体(総括責任者:黒川紀章氏)とともに検討をすすめて きました。検討内容は、学外委員を含むマスター・アーキテクト委 員会(委員長:渡邊定夫東京大学名誉教授)の審議を経て、二〇〇 三年(平成十五年)六月の新キャンパス計画専門委員会および将来 計画委員会に報告し、了承を得ました。

検討にあたっては、新キャンパス・マスタープラン2001 で設定した新しいキャンパス像や求められる性能に応えることを前提とし て、マスタープランで残されていたいくつかの課題に加え、委員等 の関係者から指摘された新たな課題を含む、複雑なプログラムを解 決することが求められました。センター地区は、周辺地域と連携し たまちづくり「タウン・オン・キャンパス」を形成する地区であり、 九州大学学術研究都市推進機構準備会議や地元におけるまちづくり の検討内容との整合をはかる必要があります。建設コンサルタント である黒川紀章・日本設計共同体は、著名な建築家と 組織事務所による建築・都市デザインの職能グループ であり、合同検討チームでとりまとめた多岐にわたる 学内の複雑なプログラムを理解し、優れたデザインを もって、学内の合同検討チーム、同コアチーム、施設部、新キャン パス計画推進室等の協力のもとで、「大学の顔」となるセンター 地区の課題に対する解答を導きだしました。

センター地区では、国費による施設整備に加え、民間資金等によ る新たな整備手法により、地域連携、産学連携、国際交流を活性化 する施設の建設を予定しており、学内の教職員、卒業生、在校生は もちろん、経済界、国の機関、自治体、地元関係者等、多くの支援 に支えられることになります。事業の継続的展開と世界的学術研究 拠点形成のため、関係各位の支援を引き続きお願いする次第です。