新しい試み 医療系統合教育

「インフォームドコンセント」

医療系統合教育研究センター 副センター長 樋口 駿

「インフォームド・コンセント」導入編

百年講堂における3日間の講義―丸山先生(資料)から―

百年講堂における3日間の講義―丸山先生(資料)から―

|

医療系統合教育科目「インフォームドコンセント」開講

八月十八日から二十日までの三日間にわたり医療系統合教育科目「インフォームドコンセント」が医系キャンパスで開講された。カリキュラムは、医学部・歯学部・薬学部三学部生混成の少人数グループ討論を主に、九州大学の法文系・医学系教員による関連講義と学生主催シンポジウムで構成された短期集中型カリキュラムである。講義とシンポジウムは百年講堂、少人数グループ討論は各部局の教室を使用して行われた。カリキュラムには、夏休みにも拘らず、三学部より二百三十名が参加した。将来、医療に携わる学生諸君に対して、インフォームドコンセントの歴史的背景に始まり、患者の権利と自己決定権、倫理的側面・法的側面、日常臨床におけるインフォームドコンセント、研究・教育におけるインフォームドコンセントなどが系統だって講義され、二日目に学生主催シンポジウム「インフォームドコンセントを考える」を挟み、受講生の学部・学年の垣根を越えた活発な少人数グループ討論で最終日を終えることが出来た。インフォームドコンセント認識に対する学部間の相違、チーム医療における医療従事者間の相互理解など、他学部生との議論が有意義であったとの学生の声も多数あり、カリキュラムの当初の目的を果たせたものと考えている。今回は事情により医学部保健学科の学生の参加が出来なかったが、次回以降からは参加が予定されている。

この科目は、昨年四月に発足した医療系統合教育研究センター提供による専攻教育課程での最初のカリキュラムであり、医系キャンパスの学生および教職員のアンケート回答結果より企画された医療系統合教育カリキュラムである。カリキュラム開発にあたっては、医系キャンパス各部局からの医療系統合教育研究センター委員で、まずインフォームドコンセントに関わるキーワードの収集・整理・選択を行った。その後、カリキュラムの一般学習目標、個別行動目標を策定し、シラバスの作成を行い、医系キャンパス各部局の賛同を得て、開講する運びとなった。一方、学部間の講義時間および講義時間帯の違い、多人数を収容できる講義室、少人数グループ討論のための教室確保など、解決すべき物理的問題点も抱えての準備であったが、医系学部等事務部職員のご協力のおかげで、無事にカリキュラムを終えることが出来、ここに改めて感謝する次第である。

(ひぐち しゅん 薬物動態学)

EBM と九大病院臨床研究センター

九州大学病院臨床研究センター 教授 中西 洋一

|

| 九州大学病院臨床研究センター |

臨床試験

エビデンスベーストメディスン(evidence based medicine; EBM)という言葉を聞いたことがありますか?これは、個人的な経験や直感による医療ではなく、きちんとした科学的根拠に基づいた医療を行うという考えです。今や、EBMの実践は医療の健全な発展に欠かすことのできない基本理念となっています。

では、そのエビデンスはどのように構築するのでしょう。エビデンスは、試験管内の実験や動物実験からはけっして生まれることはありません。誰だって、「ブタ」の腹下しに効く薬を飲んでみたいとは思わないでしょう。「人」で安全であること、有効であることが確かめられた薬を飲みたいはずです。エビデンスを構築する唯一の方法は、「人」でその安全性と有効性を確かめることです。これを臨床試験と呼びます。臨床試験は、いわば実験医療ですから、その実施にあたってはきわめて厳しいルールが定められています。新薬を世に出すために行う臨床試験(治験といいます)では、新GCP(good clinical practice)という法律があります。既存の医薬品をより効果的に使うことを目的とした臨床試験においても、厚生労働省から出された「臨床研究における倫理指針」を守ることが強く求められています。

海外で行われる臨床試験

では、我が国の臨床研究のシステムは完備しているのでしょうか?実は、けっして環境は整っているわけではありません。国内で行われる治験は低レベルでコスト高なため、国外で治験が行われるようになりました。今では四分の三の治験が海外に流出する状況になっており、治験の空洞化が生じています。このため、良い薬が開発されても国内での使用まで何年も待たされることになります。エビデンスにしても、日本発のエビデンスはけっして多くはありません。お酒に強いかどうかを考えてもわかるように、アメリカ人で構築されたエビデンスがそのまま日本人に通用するかどうかは疑問です。これは、日本の医学研究者の怠慢もその一因ですが、それ以上に、臨床試験を適正に推進する制度が不備であったことが大きな要因です。

|

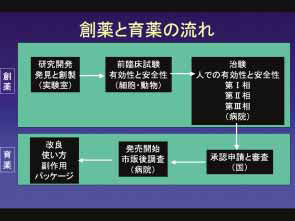

| 〈創薬と育薬の流れ〉くすりが社会に出され、かつより適切な使用法を目指して改良が加えられるプロセス。治験開始から薬剤改良に至るまでの「人」を対象とする薬の評価が、臨床研究ということになる。 |

|

| 〈Clinical Research Island構想と九州大学〉 |

大学病院は、現代医学における最新の医療を提供することが求められていますが、それだけでは十分な使命を果たしたことにはなりません。未来へ向けた医療の開発という、大きな社会的使命も与えられています。この使命を果たすためには、安全で透明、かつ倫理的な臨床試験の推進がきわめて重要になってきます。九州大学病院では、適正な臨床試験を推進することを目的に、昨年七月に臨床研究センターを設立しました。十月からは、先に掲げたことを目標に、院内制度の整備、教育活動、治験業務の推進、医師による自主研究の支援、安全性に関する監査業務などを開始しました。年間二百五十件にも上る自主研究の支援、開設後に大幅増した治験業務の推進などに積極的に関わっています。臨床研究に関わる教育活動としては、臨床研究認定制度を設けました。所定の講習を受けて試験を通った研究者しか臨床研究に従事できないと言う規定で、すでに八百名以上が認定を受けています。教育活動を通じて、臨床研究の基盤を固めたいと考えています。

加えて、この八月には、九州地区九大学が協力して大規模治験を受託するネットワーク、九州臨床研究支援センター(CReS九州)も設置し、国内外の治験誘致や多施設共同研究の支援業務を開始します。Clinical Research Island構想として、九州を臨床研究におけるアジアの拠点とすることを目標としています。九州大学病院はその牽引役として、臨床研究の推進と健全な発展に寄与したいと考えています。これらの業務を通じて、良い薬を一刻も早く国民に届けること、次世代のために良い臨床医学の財産を残すことが、私達の最終的な目標です。

(なかにし よういち 呼吸器内科学・肺腫瘍学)