|

九州大学は成果の高い協定大学の一つ

|

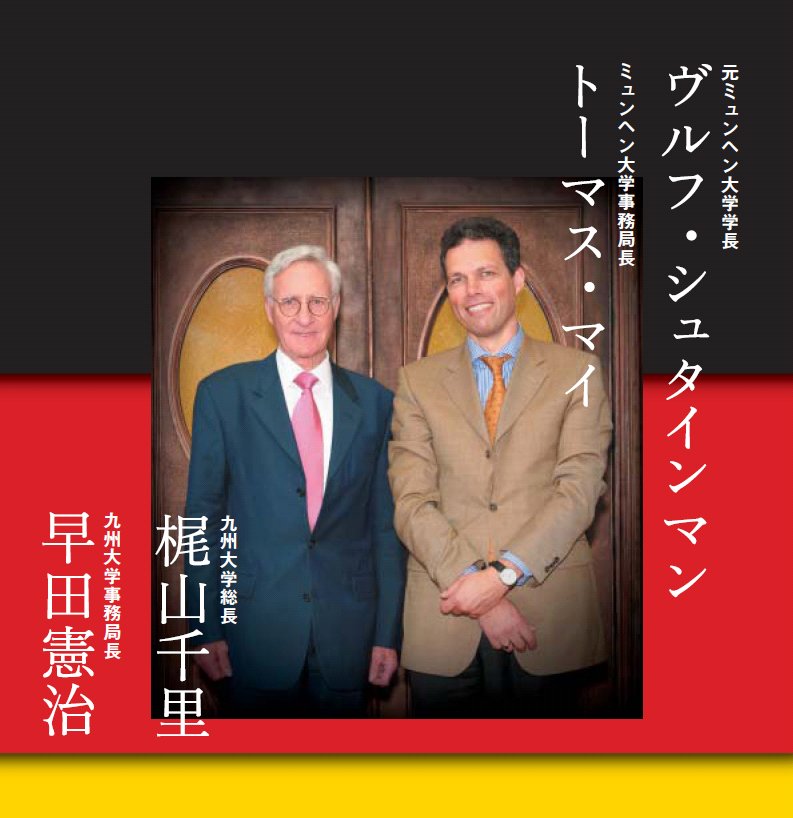

| 対談に臨む、(左から)早田事務局長、梶山総長、シュタインマン元学長、マイ事務局長。事務局貴賓室で。 |

梶山 お忙しいところを九州大学においでいただき、ありがとうございます。構内の満開の桜をすでにご覧になられたかと思いますが、例年よりもずいぶん遅い開花でした。きっと、お二人が春を持ってこられたのでしょう。

シュタインマン ちょうど十七年前の一九八八年、当時の高橋良平学長のお招きで初めて九州大学を訪れました。大学構内を視察させていただきながら、九州大学とミュンヘン大の個々の事情について詳しく話したことを覚えています。また、それが現在につながっていることを非常に喜ばしく感じています。

これまでの十七年間を振り返ると、両大学では学生だけでなく教員同士の交換も盛んに行われてきました。ミュンヘン大にとって、九州大学は最も成果の挙がっている協定大学の一つといえるでしょう。

マイ 私にとっては初めて見る日本ですが、まず最初に九州大学をお訪ねすることができてうれしく思っています。また、桜の開花を一週間も遅らせてくださったことも大変光栄なことと感じています。

競争の原理で変わる日独大学事情

― 最初の話題ですが、日本の国立大学は昨年の四月から国立大学法人となり、多くのことが様変わりしてきました。法人化一年後の現状について、梶山総長にお聞きします。

梶山 法人化とは一言でいうと、大学に対する幻想「アイボリータワー(象牙の塔)」をいかに倒すかということだったと思います。最も大きな変化は、大学経営の中に競争の原理が導入されたこと。これを具現化するために、九州大学は三つの改革に着手しました。

第一に、経営協議会の中に外部から有識者を入れました。第二は、教職員の意識改革。誰が受益者であるかを考えた上で、教員中心の教育・研究ではなく、学生や、卒業後に彼らを受け入れる社会を中心としたものに変えていこうということになりました。

そして三つ目の重要な改革は、大学の意思決定機関が各学部の教授会から役員会へと移り、最終的には学長が決定権を持つという仕組みが確立されたことです。

一方で、大学の研究成果や知の活用が進み、企業との産学連携はものすごい勢いで増加しています。特許取得数も急増しました。このように目に見える変化も多くあるのです。

シュタインマン ドイツでも同じような状況です。ただ、大学から離れた私個人の立場で言わせていただきますと、社会からの要求に応える形だけで研究を進めても学問は成り立ちません。民間との共同研究と同時に、まったく自由な発想の下での教授たちそれぞれの研究も守られるべきなのです。

梶山 応用のための研究だけを行っていると、大学の存在意義はなくなってしまう。私はよく教員の方々に「本物の基礎研究をしてほしい」と話すんです。本物の基礎研究であれば自然と応用につながり、社会に還元されていくと。

― 実務を担う事務局としては、法人化についてどのようにお考えですか。

早田 創立時から法人格が与えられていたドイツの州立大学に対し、日本の大学にはそれがなかったために、会計や人事などの決定が行政組織と同じ論理や規則で縛られていました。大学が新しい使命を果たすには、そこがネックとなっていたのです。

一方、法人化によって大学の決定権は確実に広がりましたが、同時に、教職員たちの給料や研究費用については自分たちで獲得しなくてはならない部分も出てきました。

マイ ミュンヘン大学も全体予算のうち、三分の一を外部資金で賄っている状況です。

国家公務員にも目に見える成果が求められるのはミュンヘン大学も同じで、それぞれの成果に応じて給料が支払われるという教授の席もできました。その教授自身にとっても励みになるだろうとの期待を込めて実施したもので、今のところ上々の成果を挙げているようです。

― 授業料は、ほぼ二年に一度の割合で引き上げられている状況です。ドイツではいかがでしょうか。

マイ ドイツでは一九六〇年代から授業料を取らないシステムになっていたのですが、州政府が再導入を決定したので、私たちも来年の夏学期から納入を義務づけていく方針です。

シュタインマン ミュンヘン大の学長を務めた十二年間、私は授業料の再導入に尽力しました。その理由は、学生たちが大学の価値を理解しないまま進学してきていたからです。ドイツには「ただのものには価値がない」ということわざがありますが、まったくそれを地でいっているようなものだと感じました。

ただ、学費納入を義務づける上で忘れてはならないのが、奨学金制度の創設です。私の家はそれほど裕福な家庭ではなく、しかも大学生だった五〇年代には授業料を払わなくてはなりませんでしたが、奨学金のおかげで充実した大学生活を送ることができました。

少子化見据え、大学も多種多様に

少子化見据え、大学も多種多様に

― では次に、少子化と学生の質の維持についてお伺いします。日本では十八歳人口の減少を背景に、大学進学を希望する学生数と大学の受け入れ可能な人数がちょうど同じになる「二〇〇七年問題」が心配されています。

梶山 つまり、大学に入りたい人はいつでも入れるという「大学全入時代」に突入するわけですよね。このような事態になると、学生の水準を高いところで保つということが非常に難しくなり、それが重要な問題になってくると思うのです。このため、九州大学では外国から質のいい留学生を増やそうとしたり、大学を卒業した社会人などを生涯教育やロースクールなどの専門職大学院に呼び戻すといった仕掛けづくりを進めています。

マイ ドイツでは二〇一二年ごろまで学生数は伸び続け、その後減少していくと予測されています。われわれの大学は巨大で、五万人近い学生を抱えていますから、九州大学同様、学生の質を維持していくことは大きな課題です。このため、私たちは高校卒業試験(アビトゥア)の成績で入学者を制限したり、適性試験を実施して、志望する専門分野にその学生が適合しているかどうかをチェックするというような仕方で対応しています。

もちろん、入学後に質の高い教育を受けられるようにも配慮しています。また、先ほど梶山総長がおっしゃったように、優秀な留学生の受け入れや、逆に海外の優れた大学に学生を送り出すことは、ミュンヘン大でも積極的に行われています。国際スタンダードを見据えて英語で行う講義も増えてきましたし、英米の学士号「バチェラー」を導入する学科も出てきました。

ただ、それらを前進させる過程で忘れてはならないことは、ミュンヘン大の独自性をどう保っていくかということであり、それだけは崩さないように努力しています。

若い時に外国に触れるということ

若い時に外国に触れるということ

― 国際性と同時に、大学独自の個性が不可欠だということですね。九州大学の国際戦略としては「アジア指向」が掲げられていますが、この点について、梶山総長からご説明いただけますか。

梶山 これは決してアジアだけに視線を集中させるということではないのです。最先端の科学技術を拓くということは、欧米をはじめとする世界の大学と競合することにほかなりませんから。

しかし、欧米の地域がすでに成熟した教育制度や文化を持っているのに対し、アジアは毎日が変化の渦の中にあります。その変化の激しいアジアのサイエンスやカルチャーを注視しておかないと、日本が逆にアジアに取り残されてしまう。そういう意味でのアジア指向なのです。

マイ 米国トップ大学の大学院生のうち、60%が外国人で、その多くがアジア人であると聞きました。そこで学んだ彼らが日本に帰ってくるとか、逆に向こうの大学院生が九州大学に来るということが学生の質を高めていく上で重要になってくると思います。

シュタインマン 私が十七年前に九州大学の先生方と知り合えたように、多くの国々にパートナーを持つということは非常に大切なことだとしみじみ感じます。特に学生にとっては、若いときにいろいろな国に行って人や生活、国民感情などについての印象を持ち、刺激を受けるだけでもその後の人生に大きな意味を持ってくると思います。

求められる事務系職員の意識改革

― 最後に、大学運営を担う事務系職員の養成について、九州大学ではどのような取り組みを行っていますか。

梶山 国の機関から法人へと移行するにあたっては、民間企業と同じようにスピーディーで実のある業務を行っていくという意識改革が必要でした。そこで、私が職員の皆さんに呼び掛けているのが、「5S運動」です。 専門性 責任 先見性 スピード 信頼の五つの「S」を心掛けることで、最近では事務処理が確実に早くなっていると感じます。

早田 事務職員の役割や業務の内容にも変化がありました。法人化を機に、さまざまな面で大学の個性を明確にするための対策が必要となったからです。

そこで九州大学は、昨年度から新しい形の職員研修を取り入れ、デパートや電力会社、通信会社などで民間的な手法や発想を学ばせています。また、国際的センスを身に付けさせるため、九州大学と協定を結ぶ外国の大学にも職員を送り出しました。今年はぜひ、ミュンヘン大学に職員を派遣できればと考えています。

― では最後に、九州大学の学生や若手研究者に対するメッセージをお願いします。

シュタインマン 私がミュンヘン大学に入学した一九五一年、ドイツはまだ敗戦から立ち直っておらず、朝鮮戦争が起きるなど、未来が見えない不安定な時でした。しかし、そのような酷い状況から向上してきましたので、一種の楽観主義を持ち得て、人生の喜びを感じつつ歩いてくることができたと思います。今私たちは最高水準の生活を謳歌しており、それを失うことを恐れています。それによるひずみがいろいろな形で現れてきて、それ故に各国は構造改革に取り組んでいるわけですが、これからの世界がどのような局面を迎えるかは、若い世代に委ねられています。

九州大学の学生や若い研究者の皆さんは、日本で最も優れた大学に在籍しています。研鑽を積んで、学問のすばらしさに触れ、感激してほしいのです。現実の世界を直視し、目標をしっかりと見据えて努力してください。未来を信じて問題の解決を図りながら生きていくことで、自分の人生を築いていってください。

|

| 対談を終えて。左は辻 |