| 九州大学USI(ユーザーサイエンス機構) |

大学とユーザーとの交流の場として、サテライトLUNETTE(ルネット)がオープンしました!

ユーザーの視点から技術と感性の融合を図り、ユーザーの視点に立った学問を切り拓いていくための拠点確立と、実践的研究開発システムの基盤創りを目指す「ユーザーサイエンス機構」。話題となった最近の動きをご報告します。

平成十七年八月二十四日(水)、大橋駅前に九州大学およびユーザーサイエンス機構の大橋サテライト” LUNETTE“(ルネット)がオープンしました。このサテライトは、九州大学、九州大学ユーザーサイエンス機構、アジアDLOで運営されます。” LUNETTE“は、英語で「三日月(半円形)の物」を意味しており、この場所に様々なヒト、モノ、コトが集い、それぞれの思いとともに、時間が経つにつれ満月の形を成し、交流の拠点として育まれていくよう願いを込めて名付けられました。ここは、一般の方を含めた学内外の方々(ユーザー)と大学の連携を深めることを目的としており、地域社会との接点・交流の場となる施設です。今後は、大学の研究成果発表の場所としてだけではなく、ユーザーに向けたセミナーやワークショップなどを開催していく予定です。

また、アジアDLO(Design Licensing Office)は、九州大学知的財産本部デザイン総合部門が中核となって運営を行い、デザイン関連の知的財産やデザイン一般についての相談に産学官民の強力なネットワークで対応します。

また、アジアDLO(Design Licensing Office)は、九州大学知的財産本部デザイン総合部門が中核となって運営を行い、デザイン関連の知的財産やデザイン一般についての相談に産学官民の強力なネットワークで対応します。

同日開催されたルネットオープニング式典には、大学関係者や県・市・関係省庁の関係者が多数参加し、九州大学の新たな活動拠点の誕生を祝いました。

また大橋キャンパスでは、サテライトオープンと会期を合わせ、ユーザーサイエンス機構子どもプロジェクトによる企画展「地球へ-子どもたちと/インゴ・ギュンター展 地球108の顔」と「絵本カーニバル2005inFUKUOKA」も開催されました。この企画展には、多くの一般市民の来場もあり、連日賑わいをみせていました。

|  |

| LUNETTEの内部 |

| LUNETTE 建物概要 |  LUNETTE建物外観 | |

| 資料室、ワーキングスペース 問合せ先 電話:092-554-3875 FAX:092-554-3876 | ||

| 多目的スペース(中・小)、アジアDLO意匠/商標調査コーナー 150インチの電動昇降スクリーンをはじめ、映像・音響設備を完備し、一般のセミナー及び映像を中心としたセミナー、発表会などを行います。 | ||

| 多目的スペース(大)、映像展示室 ワークショップ、セミナー、研究成果などの発表会、各種展示などを行います。映像展示室では、3Dの実写映像やコンピュータグラフィックスなど様々な映像展示を行います。 | ||

意匠登録申請中(意願2004-03656351 / 国立大学法人九州大学)

| 九州大学ユーザーサイエンス機構の取り組み 〜プロジェクト部門子どもプロジェクト〜 |

「地球へー子どもたちと/インゴ・ギュンター展 地球108の顔」

「旅する絵本カーニバル2005 in FUKUOKA」を開催

|

| 「インゴ・ギュンター展 地球108の顔」会場風景 |

「地球へ-子どもたちと/インゴ・ギュンター展地球108の顔」は、未来を支える世界中の子どもたちへのメッセージを込め、二十一世紀の地球が抱える諸問題を百八個の地球儀で表現したものです。この百八個の地球儀は、USI子どもプロジェクト、ドイツ人アーティスト・ジャーナリストのインゴ・ギュンター氏、企画・マネジメント会社のP3 art environmentが、共同研究を重ね、インゴ・ギュンター氏により製作されました。二十四日には、インゴ・ギュンター氏のアーティストトーク、芹沢高志氏(P3 art environmentディレクター)とのクロストークも行なわれ、多くの参加者が熱心に聞き入っていました。

|

| 「旅する絵本カーニバル2005inFUKUOKA」会場風景 |

「旅する絵本カーニバル2005inFUKUOKA」は、さまざまなテーマで選んだ千冊の絵本から「絵本の森」を構成し、子どもたち自身が、触れて、読んで、過ごして、楽しめる空間を作りました。会期中は、展示に関連したワークショップも開催され、連日家族連れなどで賑わっていました。

今年度” 旅する絵本カーニバル“は、「山と子どもたち」「海と子どもたち」「街と子どもたち」をテーマに開催地を決定し、企画実施していきます。次回は、「海と子どもたち」をテーマに、福岡県志摩町桜野公民館で十一月二十五日〜二十七日に開催します。 USI子どもプロジェクトは、これからも研究成果をさまざまな形で、子どもたちへ、大人たちへ、地域に向けて発信していきます。

―子どもプロジェクトは、ライ麦畑のつかまえ役―

僕は、九十年代の中頃から現在まで、福島県霊山町、兵庫県篠山市、沖縄県沖縄市と、三つのチルドレンズミュージアムをつくってきました。

学校、家庭だけでは、現代の子どもたちはケアーできない。第三の子どもの居場所としての地域社会が、次世代育成に本格的に取り組まなければ、地域社会自体の再生もないと思ったからです。そしてまた、二十一世紀の地域の、日本の、アジアの担い手として子どもたちが、その場所を拠点とし「遊びと学び」を体験し、自らの力で自律と自立を獲得し、同時に地域の人々やファシリテーターという専門家たちの参画と魅力的なプログラムによって、大人が子どもを育てていかなければならないと思ったからでもあります。

チルドレンズミュージアムをつくろうとしたのは、八十年代に訪れた米国サンフランシスコのエクスプロラトリアム(科学探検館)とボストンのチルドレンズミュージアムを見たことが直接のきっかけでした。そこは、静寂と黴臭さが支配するミュージアムではありませんでした。展示物もプログラムも、創っては壊し、壊しては創るという、永久革命のような革新的な運営を行っていました。しかも六十年代から、西海岸にはフランク・オッペンハイマ、東海岸にはマイケル・スポック、この二人の魅力的なリーダーの下、若いアーティストやサイエンティスト、気鋭の教育学者やファシリテーターが集い、「What,s works for children?」を合い言葉に、米国版梁山泊の様相を呈していました。彼らの功績は、チルドレンズミュージアムに留まらず、世界のミュージアムの展示や運営に圧倒的な影響を与えたことです。米国では、日本のように行政主導でミュージアムをつくるのではなく、地域社会の人々の叡智と労働と寄付によってつくられ、展示とプログラムに絶えずリノベーションが行われ、経営感覚溢れる理事とアクティブで魅力的な現場の人たちによって運営され、その背後に行政と民間会社が応援団を形成するという、理想的な布陣と方法を選択していました。ご存知のようにミュージアムの語源はギリシャ語の「ムセイオン」からきています。女神たちが侃侃諤諤(カンカンガクガク)、喧々囂々(ケンケンゴウゴウ)と議論するその場所をムセイオンと呼んだのです。その議論と対話の中から、演劇が誕生し、音楽が鳴り響き、宗教が芽生え、学問が成立していったのです。その神話と伝説を受け継いでいるのが、大人のための博物館でも美術館でもなく、チルドレンズミュージアムだったのです。

そしてまた、当時読んだJ・ホイジンガの『ホモ・ルーデンス』やR・カイヨワの『遊びと人間』にも影響されていたかと思います。「遊び」がそれ自体で優れた自由な活動であること、「遊び」が何かの目的に奉仕するのではなく、「遊び」の目的は「遊び」の行為そのもののなかにあること、そしてまた、それは緊張と歓びの感情を伴った非日常的な行為でもある、という考え方は、画期的でした。「遊び」という行為を見事に自由な表現として位置づけ、「遊び」の中にこそ真摯な「学び」があることを主張してくれたのです。ですから、ボクのつくったチルドレンズミュージアムは、展示もワークショップも「遊び」と「学び」の往復運動のような構成となっています。日本で最初のチルドレンズミュージアムとなった福島県霊山町のチルドレンズミュージアムの名称が「遊びと学びのミュージアム」となっているのは、そんな思いを込めて名付けられたし、いつもボクが引用するサリンジャーからの「ライ麦畑のつかまえ役」という考え方も、そこからきています。

いったいに子どもたちには、過去とか未来とかの概念は希薄です。それ故、子どもたちは、「現在」という時間を充分に愉しむ本来的な術と、「遊び」を自発的、集団的、個別的にそれぞれの場所とルールに依拠して、自由闊達に楽しむことができる存在なのです。

―とにかくね、僕にはね、広いライ麦の畑やなんかがあってさ、そこで小さな子どもたちが、みんなでなんかのゲームをしてるとこが目に見えるんだよ。何千っていう子どもたちがいるんだ。そして、あたりには誰もいない―誰もって大人はだよ―僕のほかにはね。で、僕はあぶない崖のふちに立ってるんだ。僕のやる仕事はね、誰でも崖から転がり落ちそうになったら、その子をつかまえることなんだ―つまり、子どもたちは走っているときにどこを通ってるかなんて見やしないだろう。そんなときに僕は、どっからか、さっととび出して行って、その子をつかまえてやらなきゃならないんだ。一日じゅう、それだけをやればいいんだな。ライ麦畑のつかまえ役、そういったものに僕はなりたいんだ―

チルドレンズミュージアムで「遊びと学び」を体験した子どもたちが、地域社会から巣立ち、『オズの魔法使い』の主人公ドロシーとパートナーである犬のトトのように、弱気なライオン、魂のないブリキや知恵のない案山子と一緒に、未知の国へ愉快な冒険旅行に出掛けることは肝要です。いつの日にか、情熱と感性とスキルを持って、故郷としての地域社会に戻り、新たな子どもたちの『つかまえ役』になる、そんな地域の循環装置としてのチルドレンズミュージアムであって欲しい、と心から思います。そうした魅力的な子どもの居場所づくりもまた、文部科学省「戦略的研究拠点育成プログラム」であるユーザーサイエンス機構子どもプロジェクトの、大切なミッションであり研究=実践活動です。

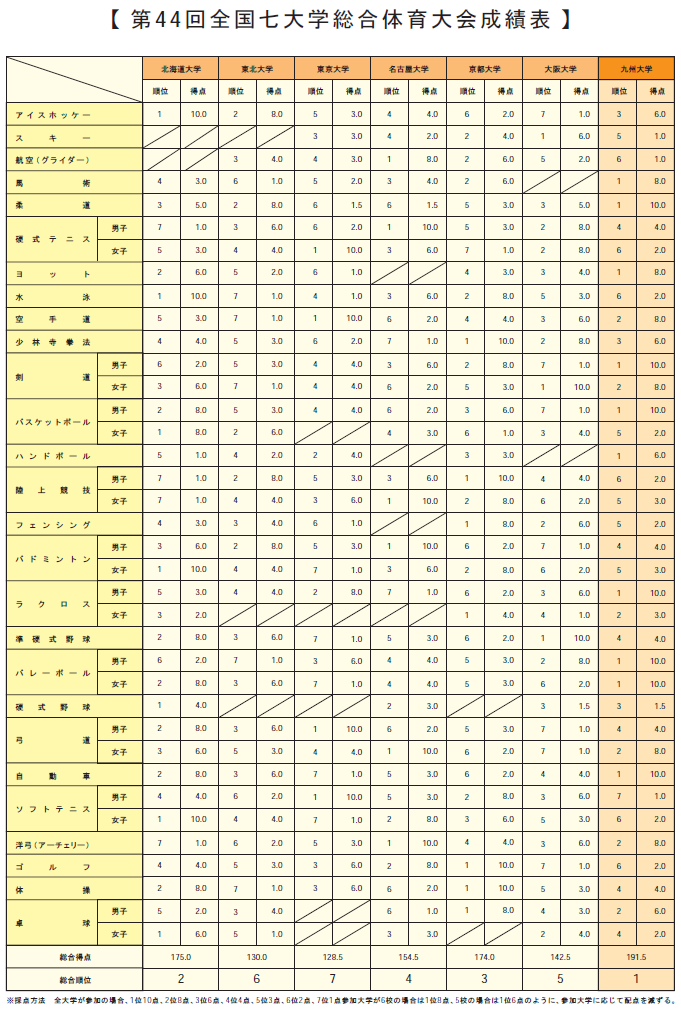

| 祝、総合優勝 熱かった七大戦in福岡 |

今年、九州大学を主管校として、全27 種目男女37 競技に渡って開催された「第44 回全国七大学総合体育大会」が、9 月23 日(金)に閉会しました。通算7 回目の地元福岡開催である今大会では、学生の選手皆が意地を見せ、ここ5 年間の成績不振(5 年連続最下位)を打破し、見事、通算4 度目の総合優勝を成し遂げました。

|  |  |

| ■ 準硬式野球 | ■ヨット | ■ 開会式 |

|  |  |

| ■ 弓道 | ■ 水泳 | ■ 駅前イベント |

|  |  |

| ■ 閉会式 | ■ 柔道 | ■ 駅前イベント |

|  |  |

| ■ 優勝旗授与 | ■ 空手 | ■ 応援団演舞会 |

|  |  |

| ■ 優勝報告会 | ■ 女子ラクロス | ■ アイスホッケー |