地図から覆い隠された都市の歴史を読み取る

Discover the Research Vol.11 人文科学研究院 楊 昱(ヤン ユー)

昔の地図には、町のどんな秘密が隠されているのでしょうか。歴史写真は誰の日常を切り取ってきたのでしょうか。人文科学研究院の楊昱先生は、視覚資料を通じて歴史の表舞台に立つことのなかった市民の人々の物語を掘り起こす研究に取り組んでいます。今回は、美術史のアプローチから新たな歴史の見方について、楊先生にお話を伺いました。

ミクロな視点から歴史を再構築

先生の研究内容を教えてください。

私の専門は美術史・建築史で、視覚資料を通じた人、もの、アイデアの交流を研究しています。

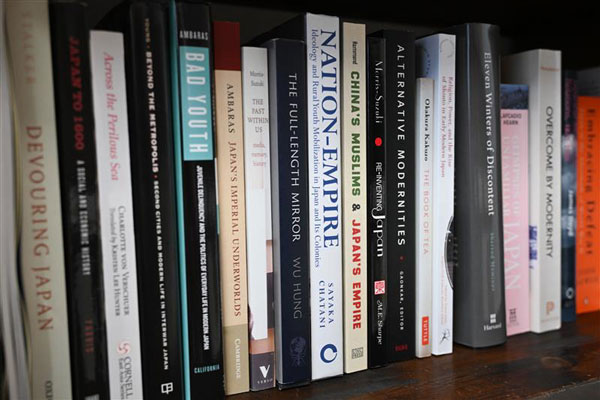

現在は1932年以前の満洲(現在の中国東北三省地域)の都市空間を対象とし、住宅地や商業地など、まだ十分に解明されていない「非公共空間」、いわば「私的空間」を研究しています。美術史、建築史、歴史学、都市研究など様々な研究方法を用いて、多層的な都市空間の構造を描き出すことを目指しています。

なぜ私的空間に注目されているのでしょうか?

満洲に関する研究は、官公庁などの「公的」空間に集中しがちです。しかし、これは都市の一つの側面でしかありません。

二十世紀前半の満洲は、中国、ロシア、日本など、様々な政治や軍事勢力・社会集団・人が共存していた空間でした。そこで異なる地位や経済力を持ち、様々な生活ニーズを抱える人々がときに競争し、ときに協力し合いながら、異なる活動領域、いわば多層的な空間を形成しました。このような日常的な「私的空間」こそが、権力関係の交錯を育んだ舞台でした。

歴史の表舞台は常に「公的」な記録によって占められていますが、その陰に、一般市民の生きた痕跡が埋もれています。それを探求することで、空間がどのように重なり合い、変化していったのかを明らかにし、より生き生きとした歴史を再現したいと考えています。

どんな資料を手がかりとして使用しますか?

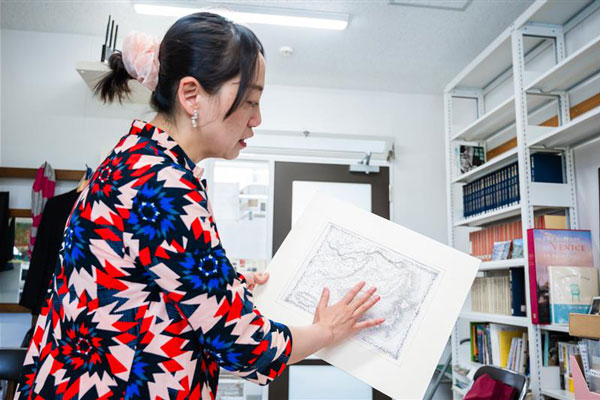

主に視覚資料(写真・絵葉書・建築平面図など)や地図を扱っています。様々な国から来た人が満洲で共存したため、多数の言語版の地図を比較分析して全体像を把握しています。誰が、どのような立場から、何のために地図を作ったかを読み解くことで、その背後にある意図や力関係を浮き彫りにしようとしています。

視覚資料と共に、 新聞や公文書、そして満洲を訪れた人々の日記などの文献史料も使っています。

美術史学者として、歴史を見るときの特別な視点はありますか?

視覚資料は単なる事実の記録ではないと考えているところですね。構図、色彩、光と影などの分析から、一見すると客観的な画像であっても、そこに明確な意図が込められていることが明らかになります。私たちは、視覚資料がいかに積極的に歴史を作っているかを読み取ることができます。

そして、よりミクロな視点から、「普通」の人々の歴史を見ると、町がその過去を語りかけているように感じられます。我々美術史学者は、探偵のように隠された痕跡を集め、より鮮明な都市の記憶を甦らせていくのです。

写真のような瞬間を切り取る資料は忠実に歴史を再現しているのでしょうか?

建物を低い位置から撮ったら、実際より壮大に見せることができますよね。カメラの角度や画面の構図を少し変えるだけで、同じ対象でも異なる印象を与えられます。満洲に関する多くの写真はこのように「荒野に建てられたユートピア」のイメージを作り上げました。

また、満洲観光のために作られた視覚資料は日本に広がりました。人々は自ら満洲を訪れることなくても、絵葉書、写真やポスターを通じて「満洲」を「見」て、満洲に対する想像や認識を知らず知らずのうちに形成していったのです。しかし、当時の現地の生活空間はこのような資料にほとんど登場していません。つまり、視覚資料が現実の空間を覆い隠し、その歴史を再構築したことになったとも言えます。

地図を手に持ち、昔と今を歩く

なぜ地図を研究資料として選びましたか?

実際、紙の地図は今も私の生活に欠かせません。地図を見て、広い世界における自分の位置を把握することで、安心感が得られるからです。

地図は「空間」を客観的で、抽象的に表現しています。しかし、地図を作成する際には「何を描き、何を省略するか」を選ぶ時点で、すでに何らかの意図が含まれています。この客観性と主観性の共存がとても魅力的です。

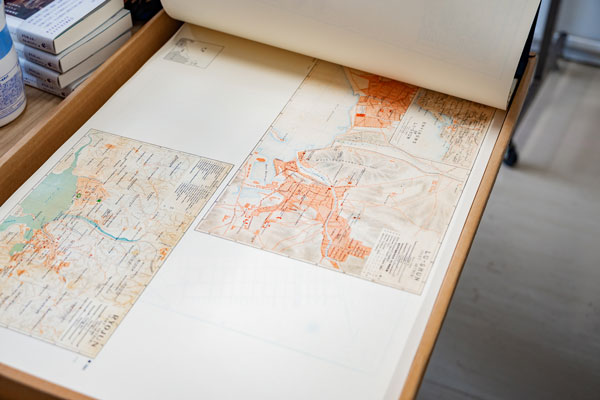

また面白いことに、一部の地図は「現実」ではなく「理想」を示していました。例えば、日本語の満洲地図と実際の歴史的空間を比べたら、描かれた建物が存在しない例もあります。このような地図は「荒野にユートピアを建設する」宣伝にもなり、植民地支配の正当性を説くことに貢献するものともなりました。

満洲の歴史地図と今の地図では何か違いはありますか?

19世紀末から20世紀初頭の満洲の地図は、中国人、ロシア人、そして日本人によって作成されましたが、どれも生活空間を完全に捉えることはできませんでした。その理由として、測量技術の制約もありましたが、大きな要因は認識の限界でした。各国の地図作成者は自らの生活圏を詳しく知る一方で、他の地域についてはほとんど知らず、関心も薄いものでした。特に1905年前後は、今日では想像しがたいですが、情報欠如により地図に多くの空白が目立ちます。

また、軍事目的や支配者の目線を反映した、市民の日常生活から離れたものも多くあり、学校や豆腐屋など市井の生活に根差した場所が地図に表示されませんでした。

今の町は、昔の町の影響を受けていますか?

異なる年代の地図や視覚資料を重ね合わせると、空間の連続性が浮かび上がります。例えば、現在の中国・長春の街を歩けば、ロシア風や日本式の建物がありますよね。一度建てられた建物は、新しい所有者が来ても、それを全て壊すことはほとんどなく、用途を変えながら再利用してきたのです。

イタリアの文学者イタロ・カルヴィーノ(Italo Calvino)は、著書『見えない都市』のなかで、都市空間の変遷とその記憶について、「都市の過去は手のひらの皺のように巧みに隠されている」と比喩しています。都市は激動の歴史の流れで姿を変えていきますが、その変化のひとつひとつは小さくても、通りの角や窓枠の飾りといった日常空間に残された痕跡が、今の時代にも影響を与えていることを教えてくれます。

今のマップは生活に密接に結びついているようですね。

確かに現在のデジタルマップは便利ですね!カフェやモールの場所も、最適ルートもすぐ案内してくれます。しかし、今の地図でも、実空間のすべてを伝えられるわけではありません。

例えば、ニューヨークに留学したとき、ハーレム区とアッパー・ウエスト・サイドの境目の近辺に住んでいました。かの有名なセントラルパークのすぐそばにある場所で、地図上からはわかりませんが実際は治安が悪いエリアでした。公園から道一本渡るだけで、雰囲気ががらりと変わり、地元住民の間では「夜の外出を控える」といった暗黙のルールがありました。そんな地図に見えない「境界線」が、実生活ではあちこちにあります。

東京でも福岡でも、下町やおしゃれなエリアなどの違いが感じられるでしょう。地図は物理的な道案内はしてくれますが、その土地の「空気」まで教えてくれません。実際に住み、毎日歩き回ることで初めて、目に見えない地域の個性を感じ、頭の中に「自分だけの地図」を描き出すことができるのです。

九州を中心としたアートと歴史の物語を紡ぐ

日本の学術界で初めてゲティ財団基金の助成を獲得したと聞きました。

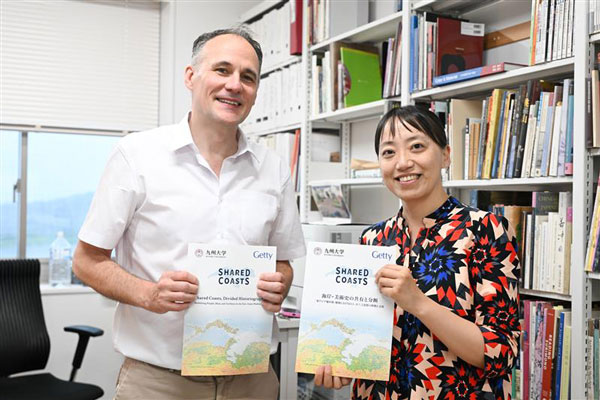

2023年に、人文科学研究院広人文学講座に所属するアントン・シュヴァイツァー先生と一緒に立ち上げたプロジェクト「海岸・美術史の共有と分断:『東アジア地中海』地域におけるヒト、モノ、と思想の移動と交流」が、日本の学術機関として初めてゲティ財団の国際プロジェクト助成を獲得しました。

そのプロジェクトでは、九州を中心に置き、九州周辺の地域とそれに囲まれた海域を「東アジア地中海」として見ています。従来の「国家」の枠組みを超え、九州・釜山・沖縄・台北などといった地域群に着目し、前近代から近代にかけて形成した芸術と思想のダイナミックな交流とそのネットワークを解明しようとしています。

国際シンポジウム・ワークショップ・トラベルゼミなど様々なイベントを開催し、多言語的背景を持つ新鋭研究者たちが活躍し、「東アジア地中海」の歴史・文化交流そしてアートに関する研究を紹介してきました。そこから生まれた斬新なアイデアもまた、数多くの活力に満ちた研究プロジェクトを生み出しています。

地域の声を反映した「アートの地図」を作ろうとしていると伺いました。

はい。従来の地図より、「生きたネットワーク」のような地図を構想しています。九州を東アジアの文化的交差点(hub)と位置づけ、多様な芸術表現と研究をつなぐプラットフォームを創出したいです。

地図はある種「力」の可視化です。かつては支配的な政治権力が一方的に空間を定義し地図を作りましたが、今では、地域間に共有するコミュニティらが自らの文化と記憶を再発見し、それを継承する「地図」を作るべきだと思います。地域間の交流を中心とするネットワークを構築することから、新たな物語を作れるのではないでしょうか。これによって、もう一つのマクロな歴史を紡ぎ出す力となるでしょう。

世界と自分との対話から自分の「地図」を作る

学生にはどのようなことを意識して指導されていますか?

私は主に修士課程の学生を指導していて、彼ら彼女らを単なる「教え子」ではなく、将来の研究仲間として平等に対話するよう心がけています。学生のアイデアの「聞き手」になることを常に意識し、対話を重ねるうちに、学生たちが自分がやりたい研究を自然と見出してくれることが多いです。

最後に、進路に悩む中高生に向けて何かメッセージをいただけますか?

自分の中にある好奇心を大切にしてください。世界は複雑で、表面に見えているものだけが全てではありません。良い研究にも多様な視点が不可欠で、異なる背景を持つ人たちとの意見交換を通じて、知のネットワークを広げることが、新しいアイデアを生み出すきっかけになるでしょう。

また、正直に自分と向き合うことも大切です。自分が何に興味を持ち、何を大切に思うのかを知ることが重要です。「自分との対話」を学ぶことは非常に難しく、私自身も苦労していますが、自分に嘘をつかず、様々な人との出会いを重ねる中で、きっと自分なりの「地図」が見えてくるはずです。

楊先生の研究の詳細については、こちらをご覧ください。