Close Up! 九大

原子力アート研究を通して戦後80年を考える

芸術を通して見えてくる「被爆者」に光を当てる

日本では小学生の頃から学校で平和学習があり、原爆について学びます。

では、他国では原子力や原爆、そして世界平和をどのように捉えているのでしょうか。

芸術を通して原子力の影響を研究するガブリエル・デカマス准教授に話を聞きました。

言語文化研究院

ガブリエル・デカマス 准教授

Gabrielle Decamous Associate Professor

フランス生まれ。フランス・パリのソルボンヌ大学で修士、イギリスのロンドン大学ゴールドスミス校でビジュアルカルチャー(視覚文化学)の博士号を取得。2011年から九州大学に在籍。

言語文化研究院

ガブリエル・デカマス 准教授

Gabrielle Decamous Associate Professor

フランス生まれ。フランス・パリのソルボンヌ大学で修士、イギリスのロンドン大学ゴールドスミス校でビジュアルカルチャー(視覚文化学)の博士号を取得。2011年から九州大学に在籍。

日本のアトミックアートに衝撃を受けて九州大学へ

ATOMIC ART

アトミックアートとは?

「アトミック(atomic)」は「原子の」を意味する英語で、アトミックアートは原子力や核に関連するテーマを扱った芸術作品のこと。絵画や写真、映画、演劇、本、マンガ、テレビ番組、音楽、詩など、世界中に幅広い分野の作品がある。 日本には、広島と長崎への原爆投下や福島の災害に関するアトミックアートが数多くある。

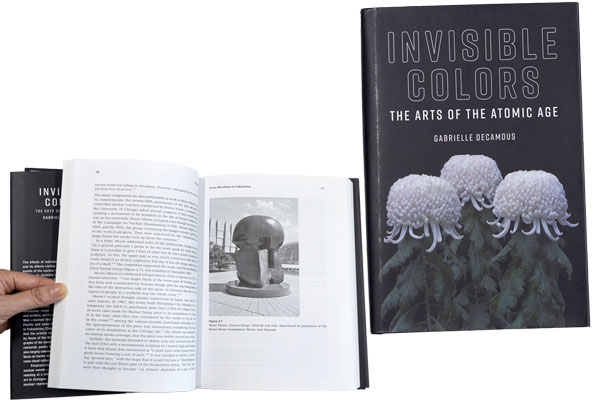

著書の表紙は死者を弔う菊の写真で、キノコ雲を連想させる。写真家の米田知子さんが福島で撮影した作品

ATOMIC ART

アトミックアートとは?

「アトミック(atomic)」は「原子の」を意味する英語で、アトミックアートは原子力や核に関連するテーマを扱った芸術作品のこと。絵画や写真、映画、演劇、本、マンガ、テレビ番組、音楽、詩など、世界中に幅広い分野の作品がある。 日本には、広島と長崎への原爆投下や福島の災害に関するアトミックアートが数多くある。

1945年、日本の広島と長崎に原子爆弾が投下されて、日本は終戦を迎えました。今年は戦後80年という節目の年にあたります。しかし、世界に目を向ければ、今なお各地で戦争が起こっており、ロシアによるウクライナへの軍事侵攻が人々を震撼させ、世界中が核兵器の脅威にさらされています。

言語文化研究院のガブリエル・デカマス准教授は、本学で13年にわたり「アトミックアート(Atomic Art)」に関する研究を続けています。日本ではあまりなじみのない分野ですが、特にロシアのウクライナ侵攻以降、ヨーロッパなどに度々招かれて、研究について話をする機会が増えたとデカマス准教授は話します。

アトミックアートとは、原子力や核をテーマにした芸術のことです。「1945年に世界初の核実験・トリニティ実験が行われ、広島と長崎に原爆が投下されたのを始まりとして、原子力技術は科学やエネルギーへの期待と同時に軍事などへの恐怖をもたらし、文学や写真、映画などあらゆるアートに大きな影響を与えました」とデカマス准教授。ロンドン大学で視覚文化学の博士号を取得する過程で、ニューヨークにあるグッゲンハイム美術館やニューヨーク近代美術館、スペインのビルバオ、イタリアのベニスの美術館で学芸員と共同研究を行い、ロンドン大学で教鞭を執った経験もあります。元々、科学と芸術の関係に興味があり、ベニスで原子力時代を描こうとしている芸術家のグループに出会い、原子力のことを表現するアートが存在すること、しかし作品があまり世に出ていないことに衝撃を受けて、アトミックアートの研究にのめり込んでいきました。

十数年前、広島の原爆資料館を訪れた際にショックを受けたというデカマス准教授。「私はそれまで西洋の立場でアトミックアートを理解していて、勇ましい軍隊やキノコ雲といった表現に焦点を当てていました。でも来日して被爆者の存在をリアルに感じ、もっと知りたくて日本で研究することにしました」

著書の表紙は死者を弔う菊の写真で、キノコ雲を連想させる。写真家の米田知子さんが福島で撮影した作品

様々な芸術を通して放射能の影響を可視化する

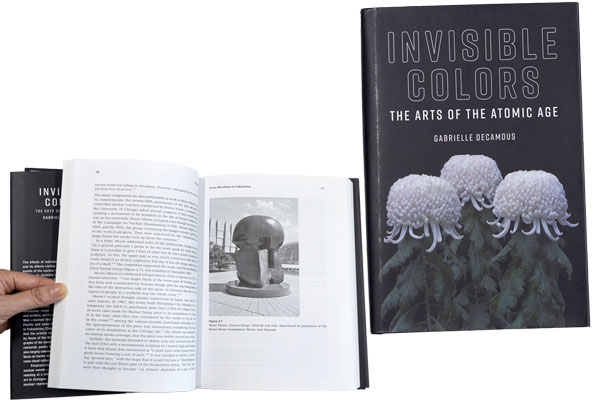

2011年に九州大学に着任し、日本人学生と留学生を対象とした英語や現代トピック、哲学などの授業を受け持ちながら、自身でアトミックアートの研究を続けています。そして、2019年には自身の研究をまとめた著書『Invisible Colors :The Arts of the Atomic Age(見えない色彩:原子力時代の芸術)』を出版しました。

著書においてデカマス准教授は、芸術の視点から原子力時代を追求し、放射能の研究でノーベル賞を受賞したマリー・キュリーのことをつづった文学や広島と長崎の被爆者による文学、西洋のアーティストによる原爆への反応などを考察。

核実験やウラン鉱山、災害などで放射能汚染された太平洋やアフリカ諸国、福島、チョルノービリなどの実情を表した芸術、被爆者による作品や原爆投下後の日本の惨状を捉えた写真などは、実は西洋ではほとんど知られていないことを指摘しています。

「放射能は目に見えませんが、芸術表現は、その影響を可視化することができます。西洋の芸術はこれまで、放射能による悲惨な影響よりも、それを開発した科学者や軍人、象徴的なキノコ雲に焦点を当てた作品が大多数でした。でも、私は“核の現場”に居合わせた“世界の被爆者”が発信する芸術に目を向けることで、西洋と東洋のアトミックアートの架け橋になりたい。私の目標は、社会的(世界的)に見えていなかった被害者をしっかりと見えるようにして、多くの人にその思いを理解してもらうことなのです。これがひいては被爆者に限らず、あらゆる社会的弱者(マイノリティ)に目を向ける姿勢につながることも願っています」とデカマス准教授は研究にかける思いをまっすぐな眼差しで語ります。

日本被団協のノーベル賞受賞で世界が被爆者に関心を寄せる。

2024年、被爆者の立場から、長年にわたり核兵器廃絶を訴えてきた日本原水爆被害者団体協議会が、ノーベル平和賞を受賞しました。「受賞は世界の人たちが被爆者に注目し彼ら彼女らの声に耳を傾ける機会になり、希望を感じました」とデカマス准教授。

九州大学では毎年、肥後裕輝教授が主催の、被爆者を招いての国際平和について考えるシンポジウムや、外国人留学生を対象とした長崎原爆資料館への研修旅行も実施しています。デカマス准教授は、「これからも精力的に研究を続けて、九州大学の学生をはじめ、多くの人たちが被爆者や社会的弱者、今後の社会について考えるきっかけを作っていきたいです」と話します。

国内外問わず、あらゆる視点からのアプローチで、皆が目指す一つの目標「世界平和」に向かって進んでいく。九州大学では「多様性の時代」ならではの、戦争・平和に関する研究も多数行われています。

「女性や子どもも描かれていて、原爆はあらゆる人に被害を与えたことが分かります」(デカマス准教授)

デカマス准教授の講義を受講した学生に聞きました

九大生が考える原子力と平和

デカマス准教授は、日本人学生と留学生を対象として「学術英語」「思想・倫理・哲学」などの授業を担当しています。先生の授業を受講した学生に自身の考えを聞きました。

コミュニケーションによって世界平和を実現

核兵器は人類が生み出した最も矛盾に満ちた発明の一つだと思います。国家安全保障のための手段として機能する一方で、その安全保障そのものが他者への脅威となり、恐怖と破壊を生んでいます。

被爆者の体験により、想像を絶する肉体的苦痛と、世代を超えて受け継がれる精神的トラウマの両方において、核戦争の影響は長く続くと思い知らされました。

世界平和は、国家間のコミュニケーションと協力によって実現できると私は考えます。ドイツの哲学者ハンナ・アーレントの「集団行動」という概念は、平和は暴力ではなく集団行動によって得られることを示しています。軍事的抑止力が紛争解決の唯一の方法であってはなりません。

Avantika Ramasubramanianさん

人間のことだけ、目先の利益だけを追求しない社会に

科学は元々、自然の摂理を理解したいという好奇心や熱意によって発展した側面があると考えています。しかし、科学が技術、さらにはお金や権力などと結びつくことによって、人間の願いを叶えるための科学へと、方向性が変わってしまったのではないでしょうか。

私が関心を持つ核のゴミ問題も、その一つと考えられます。「人間」のことだけ、「今」だけ、「目先の利益」だけを考えた結果、核のゴミの処理について深く考えないまま原子力発電を生み出し、行き詰まっています。

科学哲学や原子力をテーマにした授業が九州大学で開講されていることは、正しい知識を身につけ、自ら考えを深めるのに役立つため、大変有意義だと思います。

竹中絢音さん

アトミックアートは世界の平和につながる学問

私は、今でも内戦が続いているミャンマーから来ました。ミャンマーでは、2021年の軍事クーデター以降、戦闘が激化していて、私にとって戦争は他人ごとではありません。

ミャンマーは核兵器禁止条約に署名しており、核兵器について学校で教えてもらうこともありませんでした。しかし、本やテレビ、映画などで核兵器のことを知りました。核兵器は一番大きな発明であり、反対に一番ひどい発明とも言えるでしょう。

デカマス先生の授業で、アトミックアートについて初めて知りました。核兵器を完全になくすことはなかなか難しいけれど、多くの人がアトミックアートに触れることで、核兵器を減らす方向に進むことを願っています。

WAI YAN LINさん

アトミックアートは世界の平和につながる学問

私は、今でも内戦が続いているミャンマーから来ました。ミャンマーでは、2021年の軍事クーデター以降、戦闘が激化していて、私にとって戦争は他人ごとではありません。

ミャンマーは核兵器禁止条約に署名しており、核兵器について学校で教えてもらうこともありませんでした。しかし、本やテレビ、映画などで核兵器のことを知りました。核兵器は一番大きな発明であり、反対に一番ひどい発明とも言えるでしょう。

デカマス先生の授業で、アトミックアートについて初めて知りました。核兵器を完全になくすことはなかなか難しいけれど、多くの人がアトミックアートに触れることで、核兵器を減らす方向に進むことを願っています。

人間のことだけ、目先の利益だけを追求しない社会に

科学は元々、自然の摂理を理解したいという好奇心や熱意によって発展した側面があると考えています。しかし、科学が技術、さらにはお金や権力などと結びつくことによって、人間の願いを叶えるための科学へと、方向性が変わってしまったのではないでしょうか。

私が関心を持つ核のゴミ問題も、その一つと考えられます。「人間」のことだけ、「今」だけ、「目先の利益」だけを考えた結果、核のゴミの処理について深く考えないまま原子力発電を生み出し、行き詰まっています。

科学哲学や原子力をテーマにした授業が九州大学で開講されていることは、正しい知識を身につけ、自ら考えを深めるのに役立つため、大変有意義だと思います。

コミュニケーションによって世界平和を実現

核兵器は人類が生み出した最も矛盾に満ちた発明の一つだと思います。国家安全保障のための手段として機能する一方で、その安全保障そのものが他者への脅威となり、恐怖と破壊を生んでいます。

被爆者の体験により、想像を絶する肉体的苦痛と、世代を超えて受け継がれる精神的トラウマの両方において、核戦争の影響は長く続くと思い知らされました。

世界平和は、国家間のコミュニケーションと協力によって実現できると私は考えます。ドイツの哲学者ハンナ・アーレントの「集団行動」という概念は、平和は暴力ではなく集団行動によって得られることを示しています。軍事的抑止力が紛争解決の唯一の方法であってはなりません。

※本内容は「九大広報131号(令和7年7月発行)」に掲載されています。