スピンが拓く未来の扉!最先端物理によるイノベーションを目指して

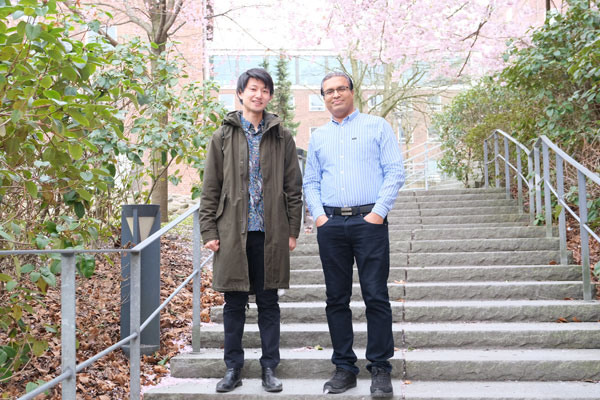

Discover the Research Vol.12 システム情報科学研究院 山下 尚人(やました なおと)

スマートフォンからスーパーコンピューターに至るまで、今やあらゆるデバイスは電子の“電荷”による情報処理技術によって支えられている。そんな電子には、もうひとつ重要な性質“スピン”があるのをご存じだろうか。今回は、この電子の“スピン”に着目し、まったく新しい高性能なデバイスの開発を目指している山下先生に、スピントロニクスという分野がもつ可能性や今後の展望、学生たちに伝えたいことなどを伺いました。

電子の“スピン”から高性能なデバイスを設計する

先生の研究内容を教えてください。

私は“半導体スピントロニクス”という分野で研究しています。これは電子の“スピン”という磁気的な性質を活用して、今までにない新しいデバイスを開発しようという試みです。現在のエレクトロニクスデバイスは主に電子の”電荷”の動きによって演算を行います。半導体トランジスタの発明以降、インターネットの進化から生成AIの普及まで、「小型化による高速化・低消費電力化」といういわゆるスケーリング則がその進化を担ってきました。ところが、生成AIの普及によるデータセンターの電力問題等、近年はスケーリング則だけでは立ち行かなくなってきました。そこで、”スピン”という電子のもつもうひとつの自由度を活用することで、イノベーションの創出が期待されています。

電子の”スピン”とはどのようなものなのですか?

スピンは角運動量で、これは物質の磁性、すなわち磁石としての性質を担うものです。デバイスに磁石が使われる理由は、ほうっておいても情報を保持することができるためです。これまでも私たちはこの磁性の向き(磁場の上下)を保持する性質を用いて情報を記録してきたわけですけれども、”スピン角運動量”を深く理解し、活用できればより素早く演算したり、多くの情報を記録したりできるようになり、まったく新しい高性能なデバイスが生まれる可能性があるのです。

スピントロニクスはすでに現代の情報社会を支えている

社会に大きな変化をもたらす可能性を秘めた分野なわけですね。

実はすでに、スピントロニクスは社会に大きな影響を与えています。代表的な応用例が、HDD(ハードディスクドライブ)です。この基礎技術は40年ほど前に発見された巨大磁気抵抗効果です。皆さまは一昔前のものに感じるかもしれませんが、想像してみてください。もしこの発見が無ければ、今でもなお磁気テープ、つまりビデオテープや、カセットテープを使っていたかもしれないのです。HDDが生まれて扱える情報量が爆発的に増えたことで、社会が大きく変化しました。インターネット、情報社会が人々をつなぎ、新たな文化の発信源となっていますが、HDDはその陰の立役者といえます。まさに世界を変える発見だったのです。

スピントロニクスでコンピューターの性能は爆発的に進化するわけですね。

はい。コンピューターはストレージ、メモリ、CPUの3つの間で膨大な情報のやり取りをしています。CPUは高速化が進められ、ストレージやメモリの容量も増えてきてはいますが、それらデバイス間の通信速度や書き込みのエネルギーがしだいにボトルネックになってきているのが現状です。これを“フォン・ノイマン・ボトルネック”といいます。私はスピントロニクスを活用することでこのボトルネックを解消し、デバイス間の演算速度を加速させ、さらにはデバイス自体の小型化も実現したいと考えています。

ところで、今はHDDよりもSSDが主流なイメージなのですが?

鋭いご指摘です。SSDはまさに半導体工学の結晶で、電子の電荷を用いて情報を書き込み、3次元構造で膨大な情報量を保持しています。トランジスタのゲート部分に電気をためて、情報を保持するという仕組みです。ただ、繰り返し書き込むと、劣化により電荷が漏れやすくなるため、書き込み回数に上限があります。AIのように常に学びながらメモリを何度も書き換える必要があるシステムでは、SSDのこの性質は無視のできない問題です。私はAIの発展に欠かせない“無限に書き換えが可能なメモリ”を実現するには、磁気メモリが適していると考えます。最近ではMRAM(エムラム)という磁気を使用した新たなメモリも登場してきていまして、これはスピンを用いることで無限に書き換えが可能で、しかも高速、低消費電力で動作します。現在はまだ限られた用途でしか使われていませんが、今後のMRAMの進化にも期待してください。

AIが自身の行いを振り返るようになった未来とは

そのような新しい高性能なデバイスが生まれたら世の中はどうなるのですか?

例えば“自らの言動を振り返って反省し、自己修復する”というような、より人間的な思考ができるAIが実現するかもしれません。これは半分くらい私の妄想もまじっていますが。(笑)ただ、すでに専門家の中にはあと5年くらいでAIがすべての人類より賢くなると予想する人もいます。ところが、人より賢くなったAIをいかにして私たち人の価値観に寄り添わせられるのか、という問題があります。AIも間違えたり嘘をついたりしますので、人よりも賢い存在(AI)が自由に活動できるとしたら、私たちが想像しえない問題が起きる可能性があります。

どのようにしたらAIを人の価値観に寄り添わせられると考えますか?

AIを人の価値観に寄り添わせるには、人と同じく”過去を振り返り、学んだことを未来に生かす”思考プロセスが必要と考えています。いわゆる「学習し続けるAI」です。その実現にはハードウェアの革新が必要です。SSDのような書き換え回数に上限があるデバイスでは、学習し続けるAIをつくるのは難しいと考えています。そこで、スピントロニクスの出番です。磁気メモリは無限に書き換え可能なため、高性能なMRAMにより、AIが無限に学習し続けられるようになります。つまり、スピントロニクスこそが、人間の価値観に寄り添って行動する真の意味で“人類と共生可能なAI”の実現に必要な技術なのではないでしょうか。

逆算して進めれば小さな成果も大きな変化につながる

先生が研究するうえで大切にされていることを教えてください。

はい、大切にしていることは3つあります。1つ目は学生時代からずっと意識してきた「人の役に立つものづくり」です。私が一人でできることは材料を作るとか、ちょっとしたデバイスを作るくらいのものです。しかし、そうした小さな成果であっても、どのように役立つのか、どのような性能が求められているのかを見失うことなく、出口から逆算して研究できれば、社会に大きな影響を与えることができると信じています。このため、最近は社会課題にも目を向けてアンテナを広く張ることを意識するようになりました。

2つ目は、基礎学理を理解することです。期待と異なる実験結果を得たとき、良い結果でも悪い結果でも「なぜそうなったのか」考え、背景にある物理や化学の学理に基づいて考察することを心がけています。ただ、そのためには自分の研究分野のことだけでなく、その周辺についても知っておくのが大切です。基礎的な固体電子物性の学習に研究室でも取り組んでいます。

3つ目は研究成果を世界に発信することです。研究は論文や学会で発表することで完結します。インタビューしていただいてすでにお気づきかもしれませんが、私は口数が少ないほうで、自分の話をすることはあまり得意ではありません。ただ、学会発表や論文発表といった経験を積んで、最近やっと研究を通じたコミュニケーションが楽しく感じられるようになりました。特に、九大に着任後は海外に滞在して多様な文化的背景の人たちと出会い、研究をきっかけに多くの友人を得ることができました。これは研究者として生きることの義務であり、喜びでもあります。指導させていただいている学生さんにも、論文執筆を単なる徒労ではなく学術的コミュニティーに参加する貴重な機会として捉え、この研究の醍醐味を味わっていただけるよう、指導していきたいです。

学生には“今しかできないこと”に向き合ってほしい

これまでの研究で印象に残っているエピソードがあれば教えてください。

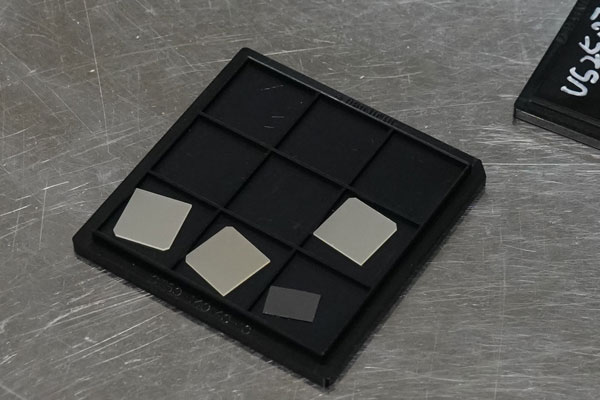

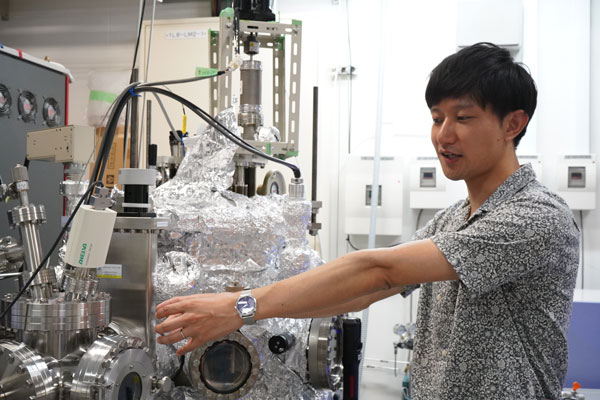

九州大学に赴任してからとくに印象的だったのは、新しい垂直磁化膜の作製技術を確立できたことです。学生たちと一緒に実験をはじめ、最初の半年ほど失敗ばかりでした。膜を作ろうとしても、その膜が全然できてないとか、結晶になってないとか、そもそも磁石にすらなってないなど失敗の連続でした。そうしたたくさんの試行錯誤を経て、それが垂直磁化膜だという証拠を見つけられたときはすごく感動しました。

普段、学生に指導されるうえで意識されていることを教えてください。

私の研究室では学生たちに3つの力を身につけてほしいと考えています。1つ目が「深い専門性」、2つ目が「英語力を含むコミュニケーション能力」、3つ目が「論理的思考力と計画性」です。これらは九州大学卒業生に対して社会が期待している能力だと考えています。研究だけでなく、学生さんが自分の夢や目標を達成するために役立つことと信じています。

専門性は大前提ですが、研究室では特に量子論と固体物理を深く理解することに取り組んでいます。研究は論文や学会で発表するまでがひとまとまりです。研究発表を通じて報連相のコミュニケーション能力を養います。また、研究には一生懸命取り組んでほしいですが、人生の全てではありません。人生を豊かにするための活動として、研究に打ち込んでほしいです。このため、テキパキと研究を進めて結果を出し、成果をまとめて発表する、そのサイクルを身に付けてほしいです。

手垢にまみれた表現ですが、成長するためには今できることよりも難しいことにチャレンジすることが必要です。私の力不足のせいもありますが、研究では難しい課題に直面することがあります。それは、その課題に直面した人だけが解決し得るもので、それを乗り越えた先にはよい成果が待っていると信じています。また、課題は大きければ大きいほど、成長できます。卒業してから、就職してからでもできるようなことよりは、“九州大学だからできる” 大きなイノベーションにつながるような基礎研究に重心をおいて指導しています。

スピントロニクスの新しい物理を活かした人の役に立つものを生み出す

今後の展望を教えてください。

新しく発見された物理をいち早く理解し、それを応用していち早く「人の役に立つもの」を生み出していきたいです。スピントロニクスという分野は変化のスピードがとても速く、毎年のように新しい物理現象が発見されています。これを活用して他の人が考えもしない、ワクワクする新しい機能をゼロから生み出す、そんな研究者になりたいです。

山下先生の研究の詳細については、研究室のサイトをご覧ください。