魚の性の不思議から、未来の食卓まで。生命の神秘に迫る魚類生殖学の世界

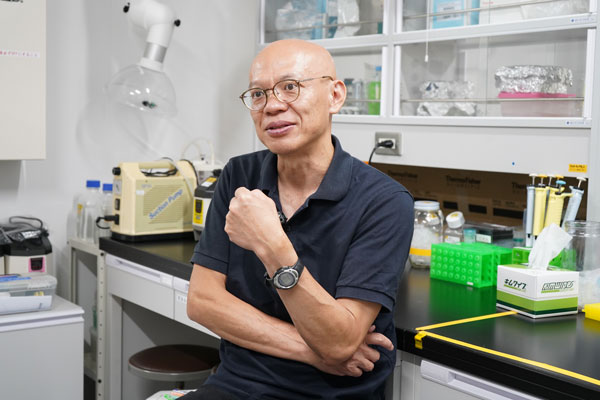

Discover the Research Vol.13 農学研究院 太田 耕平(おおた こうへい)

四方を海に囲まれた国、日本。私たちにとって身近な存在である魚は、実は多くの謎と可能性を秘めている。環境によって性別を変える不思議、子孫を未来へとつなぐたくましい生命力。今回は、そんな魚たちに魅せられて、飽くなき探究心で生命の根源に迫る基礎研究から、日本の水産業の未来を支える応用技術まで幅広く研究する太田先生に、魚の性や生殖がもつその面白さと、養殖技術の可能性、今後の展望などを伺いました。

環境で変わる魚の多様な性の仕組みに魅せられて

先生の研究内容について教えていただけますか?

私の専門は魚類生殖学です。簡単に言うと、魚が子孫を残す仕組みを明らかにする学問です。水産業の世界では再生産とも言いますが、魚たちが次の世代をどのようにつくっていくのか、そのメカニズムを詳しく知るための研究をしています。

魚の面白いところは、私たち哺乳類とは少し違う、とても多様な性の仕組みをもっている点です。もちろん魚にもオスとメスがいるのですが、その決まり方がひとつではありません。私たち人間のように遺伝子で性が決まる魚もいれば、育つ環境、例えば水温や周りの魚の数(密度)によって性別が決まる魚もいます。さらに驚くことに、一生の間にオスからメスに、あるいはメスからオスに性転換をする魚もいるんですよ。

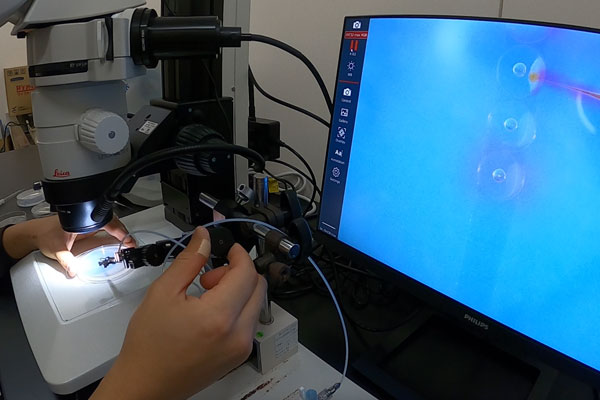

こうした魚の生殖に関する基礎的な研究をベースに、それを社会に役立てる応用研究にも取り組んでいます。例えば、効率的に魚を増やす養殖技術の開発を目指しています。最近話題のゲノム編集技術を使って新しい魚種を作ろうとしたり、卵や精子の元になる生殖幹細胞という特別な細胞を試験管の中で増やしたり、凍結保存して必要なときに次世代を生み出したりする技術開発もそのひとつです。このように、生命の根源的な謎に迫る基礎研究から、水産業に直接貢献する応用研究まで幅広く探求することを心がけています。

いつごろから、現在のような研究をされるようになったのですか?

魚の性や生殖に関する研究は、九州大学の学生だったころからはじめました。当時は福岡県福津市にある水産実験所や箱崎キャンパスで、実験ざんまいの日々を過ごしていましたね。博士号を取得してからは、愛知県にある基礎生物学研究所でポストドクターとして研究をつづけました。その後、もう少し視野を広げたいなと、哺乳類の性の仕組みにも興味をもつようになりまして、ハワイ大学の医学部でお世話になっていた時期もあります。

研究者としての転機となったのは、帰国するきっかけにもなった愛媛大学でのポストです。私が所属したのは漁村にある研究センターで当時、水産分野の若い研究者が少なかったことから、地域連携の役割を担うことになります。そこでは毎日のように漁師さんや養殖業者など現場の方と話をする機会に恵まれまして、本当に貴重な経験でした。

九州大学には2016年に戻るわけですが、ちょうどそのころは佐賀県の唐津市でマサバの養殖が本格化していた時期で、ご縁がありましてひきつづき養殖業にも関わりながら魚の性、生殖について研究をつづけさせていただいております。

たくさんの魚がいるなかで、どのように対象を選択しているのですか?

おっしゃる通りで、例えば性転換する魚だけでも、世界に400種以上いると言われています(※研究者により見解は異なります)。すべての魚を研究することはできないので、研究目的に合った実験モデルとして優れた特徴をもつ魚種を選んでいます。

例えば、ベラという魚は社会的な要因で性が変わる面白い魚です。一匹のオスが複数のメスと産卵するための縄張りを形成します。もし縄張りのオスがいなくなると、その周囲で一番大きなメスがオスに性転換して、縄張りを引き継ぐんです。このとき、脳や生殖腺を含めた個体全体の性が変わります。こうした性質は性の仕組みを遺伝子や細胞、ホルモンのレベルで解析するのに適しています。

一方、応用研究でマサバを扱っているのは、以前からマサバに関わっておられた先生方や唐津の皆さんとのご縁がきっかけですが、基礎研究から養殖技術の開発まで、幅広く研究ができる魚種だからという理由もあります。また、唐津ではカタクチイワシも研究しています。カタクチイワシは大人になって卵を産み、次の世代が生まれるまでのサイクルがとても短いです。そのため、生殖のしくみを何度も観察したり、場合によっては遺伝子操作のような実験をしたりするのに都合がいいのです。

研究室での発見と、生産現場での心に残ったひと言

これまでの研究で印象に残っているエピソードを教えてください。

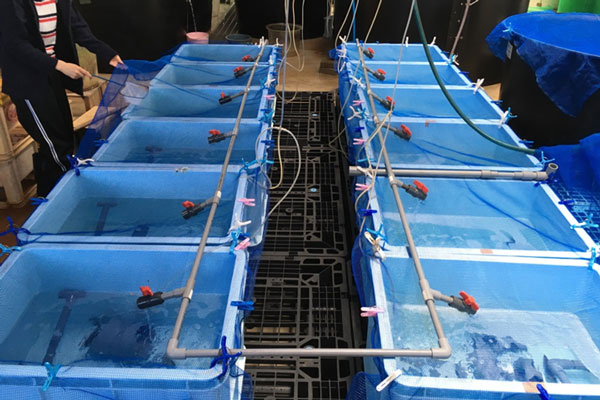

性転換を誘導するための飼育水槽

基礎研究と応用研究でそれぞれエピソードがひとつずつあります。まず基礎研究でのエピソードですが、私が大学院生だったころ、性転換する魚を使って「どうすれば性を変えられるのか」という実験を繰り返していました。あるときひとつの水槽にメスを6匹以上入れると、そのなかで一番大きなメスがオスに変わる、という法則を発見したんです。これを見つけたときは、とても嬉しかったです。この発見によって性転換が起こる始まりから終わりまでを、水槽内でいつでも観察できるようになったわけです。実はこのように狙って性転換の過程を詳しく調べられる実験モデルは世界的にもそれほど多くはありません。この発見が今も研究をつづけている大きな原動力になっています。

もうひとつは、応用研究の場でのエピソードです。愛媛や唐津で生産現場の方々と一緒に研究するなかで、現場の方から言われた「儲かってなんぼ(儲からなければつづけられない)」という言葉が今でも心に残っています。新しい発見や真理の探究も魅力的で大事なことですが、現場のニーズをもとに地域の方々と連携して研究を行い、得られた成果を速やかに社会実装していくことも重要であると強く認識ました。なかなか現場の方々に喜んでもらったり、収益に直接つながる成果を出すのは難しく、時間が掛かることも多いのですが。現場の方が儲かるように、また、地域の水産業が発展するように研究を行うことは、ある意味あたりまえの考え方かもしれませんが、それまでの私には明確に認識できていなかった視点であり、私の研究のあり方を考え直すきっかけとなりました。

教科書には載っていない未知の世界へと飛び込もう

学生を指導されるときにどのようなことを意識されていますか?

現在、研究室には18人ほどの学生が在籍しています。私たちの研究は、魚の産卵などに合わせて実験を行うことが多いため、時期によってはとても忙しくなります。そうしたなかでも、学生一人ひとりが自分で考える自由な時間や、自主的に研究に取り組める機会をできるだけ確保できるように意識しています。

一般的に、研究には論理的に実験を計画する、再現性のあるデータを取る、などの守るべきルールがあります。しかし、その先にある「何を発見するか」という部分は、できるだけ学生自身の自由な発想を持って取り組んでほしいなという思いです。学生たちが「これは面白い!」と心から思える研究に発展させていくことが、何より大切だと考えています。

また、これからの学生たちに期待していることを教えてください。

私自身、多くの先生方やスタッフの方々、先輩・後輩にお世話になり、研究を続けてくることができました。教員になってからも多くの学生たちと一緒に研究を行ってきましたし、多くの意欲のある学生に恵まれてきたと思います。そういう意味では私自身が学生たちから学んだり助けられたりすることも多いです。一方で、学生たちには基礎から応用まで、幅広いテーマに取り組むなかで、何かひとつでも将来につながるものを得てくれたら嬉しいです。研究をする中での試行錯誤や、現場の方々との共同作業などを通じて得るようなこともあるかもしれません。そして、もう一歩踏み込んで言えば、研究室を巣立っていく彼らが、民間企業や公務員などさまざまな道に進むなかで、一人でも多くが研究に関わる部署に入ったり、大学や研究機関などの研究者の道を志してくれたら、という期待ももっています。

現在は様々な情報が簡単に手に入るようになり、教科書を開けばあらゆる知識が書かれているように見えます。しかし、世の中にはまだ誰も知らないこと、分かっていないことが無限に広がっています。そうした未知の領域にチャレンジするのは面白いです。また、水産分野の応用技術にも、そうした発展の余地がたくさん残されています。さまざまな立場で、多様な形で、基礎研究や水産分野の研究に挑戦してくれる若い人が増えてくれることを心から願っています。

基礎と応用の両輪で拓く、日本の食卓の未来

最後に、研究者として先生の今後の展望をお聞かせください。

これからも基礎研究と応用研究、この両方をとことん突き詰めていきたいです。幸い、ここ九州大学には充実した実験施設があり、それが実現できる素晴らしい環境が整っていると感じています。基礎研究では性転換魚を使って、性や生殖の仕組みという生命の根源的な謎をもっと深く解き明かしたいです。近年の技術の進歩は目覚ましく、今後さらに新しい解析技術が生まれれば、細胞や生体分子をより詳細に観察できるようになり、これまで見えなかったものが見えてくるはずです。そうした研究の先には魚だけでなく、さまざまな生物の成り立ちに対する深い理解が待っているのではないかと期待しています。

一方で、応用研究におけるテーマとしては、食卓を支える養殖にいかに貢献するのかということを考えています。現在はマサバを対象に、より安定的かつ短期間で育成可能な養殖システムの構築に取り組んでいます。また、地球温暖化に対応できる魚種や、驚くほど成長が早い魚種などを開発できれば、社会全体の食料生産の安定に貢献できるでしょう。これからも現場の方々にお世話になることは多いと思いますが、こうした研究を通じて現場で働く方々が、より安定して仕事に取り組める仕組みづくりができれば、これほど嬉しいことはありません。

太田先生の研究の詳細については、ご自身のサイトをご覧ください。